بلد ضائع، أهلُهُ يحلمون باستعادته، وبينما ينتظرون تحقّق ذلك يصبحونه.

ذلك هو سرّ تراجيديا فلسطين، حيث على كلّ أبنائها أن يصيروا البلدَ الضائع، ليعود إليهم، وبالتالي يعود إلى نفسه.

لم يحدث ذلك في أية تراجيديا سابقة، لا في تراجيديات الإغريق، ولا في تراجيديات شكسبير، ففيها دومًا ثمة أفراد تدفعهم ظروف وتحدياتٌ إلى حدود الهاوية، وعليهم أن يكونوا أو لا يكونوا، لكنّ للتراجيديا الفلسطينية ترسيمة أخرى، فحين أخرج المحتلون الأغراب أهل البلاد الأصليين من أرضهم أخرجوهم من المكان إلى الزمان، وصار عليهم أن يعيشوا في أمكنة مؤقّتة، في زمنٍ افتراضي هو زمن العودة، أي زمن العودة إلى الزمان والمكان معًا، ولهذا فالترسيمة التراجيدية الفلسطينية أشد صرامة من غيرها حين تضع الفلسطينيين أما أن يكونوا أو أن يكونوا، مثلما تُعلن ذلك جملة كاشفة في إحدى قصائد محمود درويش.

من أجل هذا كله فلسطين حالة شعرية مثلى، لأنها في جزء كبير منها حلم جماعيٌّ بالخلاص تقاسمه شعبٌ من المطرودين إلى بؤس الخيام وإذلالها، والباقين تحت استبداد وبطش الحكم العسكري الصهيوني، والممزّقين بسبب الإلحاق بدولٍ عربية فلا هم لاجئون ولا مواطنون، ولأنّ مادة هذا الحلم أساسها الخسارة وهي ذاتها المادة التي يقوم عليها الشعر، فذلك ما جعل من فلسطين في شعريتها تتطابق مع التراجيديا وكأنهما مترادفان.

فلسطين حالة شعرية مثلى، لأنها في جزء كبير منها حلم جماعيٌّ بالخلاص تقاسمه شعبٌ من المطرودين إلى بؤس الخيام وإذلالها، والباقين تحت استبداد وبطش الحكم العسكري الصهيوني

وفلسطين حالة شعرية مثلى لأنه ظهرت إلى الفضاء الثقافي العربي من خلال كتابات الشعراء عنها، وخلال قرن كامل من عمر ظلمها بدت وكأنّ قرانها معقود على الشعر الذي فعل لها ما لم يفعله فنّ آخر، وما لم يعد هو نفسه بالقادر على فعله، فالشعر الذي جاء في أواسط الستينيات من القرن الماضي نبّه العرب إلى أن هناك فلسطينيين في أرضهم التاريخية، بعد سنوات من الإهمال والنسيان، وربما يكون ذلك هو الدافع إلى الاحتفاء الكبير بشعر المقاومة.

لا تزال فلسطين حالة شعرية رغم أن الشعر لم يعد مساهمًا في حضورها ووجودها كما فعل من قبل، وهو أمر لا يقتصر عليها فقط، بل هو حاصل في كل أنحاء العالم الذي نرى فيها تقلص مساحات المكتوب لصالح توسع مساحات المرئي.

مع ذلك لا يزال هناك شعر منها وعنها، ولا تزال سرديتها الكبرى تتسرب بألف طريقة وطريقة إلى كل ما تكتبه بناتها وأبناؤها، لكن الصورة التي دخلت فيها فلسطين إلى الشعر، والصورة التي دخل فيها الشعر في فلسطين نفسها؛ تستحق التأمل والتبصر، لنلقي ضوءًا على علاقة نادرة لم تعهدها غير الأمكنة الأسطورية التي تستمد قوتها من علاقة خاصة مع الآلهة، أو من خلال قوة سحرية زرعها فيها كتاب أو نشيد قديم، أو لأنها سبب نشوء جماعة ما، لكن فلسطين صنعت ذلك من خلال بقائها مستمرة رغم كل محاولات طمسها ومحو أثرها، مرةً بالحكاية الجماعية المتوارثة جيلًا فجيلًا، ومرةً بحلم العودة، ومراتٍ بالعمل الثوري النابع من الإيمان العميق بأن الحقّ يجب أن يستعاد، حتى غدت منارة ثورية استثنائية ترفد تاريخ الحرية، دون توقف، بمساهمات نادرة يدفع بها كفاحٌ لا يكلّ وأملٌ لا يشوبه يأس.

في مقابل ذلك، تقف إسرائيل في صورة شاحبة وبائسة. فعلى الرغم من أنها ما كانت لتقوم لولا تحالف أساطينها مع النظام الذي يحكم العالم، وعلى الرغم من كل ما تناله من دعم سخي فإن أقصى ما استطاعت تحقيقه أن تصير مستوطنة، مستوطنة عملاقة، تقوم على أملاك آخرين جرى نكران حقوقهم كليًّا، ثم راحت تعزل نفسها عمن سواها، رغم كل أكاذيبها عن التطبيع، كونها لا يمكن إلا أن تكون يهودية، ولهذا فالمستوطنة التي تؤول في نهاية أمرها إلى غيتو، وهو تجسيد لواحدة من أسوأ صور المأساة اليهودية، ستغدو أمام نفسها، وأمام العالم الذي دفع إلى صنعها، مجرد توسيع لمساحة الغيتو وحسب.

ما دمنا نتحدث عن فلسطين التي أُريد لها أن تختفي من الوجود عام 1948، من خلال القرار الصهيوني الواضح والصريح بالتخلص من سكانها الأصليين، وما دمنا نرى أنها استعادت حضورها بقوة العزيمة وصدق الكفاح وحبّ الحياة، متخذة من الشِّعر صوتًا وشكلًا لكل ذلك، ففي هذا الكلام ظلم إلى حد كبير، ففي وقت مُبكر ظهر وجهها في صورتين، الأولى في كتاب "النكبة والفردوس المفقود" لعارف العارف، وحين صدر، بعده بسنوات، كتاب "بلادنا فلسطين" لمراد مصطفى الدباغ ظهر وجهها الأكثر سطوعًا. هذا يعني أن الفارق بين الكتاب الأول الذي يركز على وقائع ومجريات النكبة وبين الكتاب الثاني الذي يرسم صورة بانورامية شاملة لها يقول شيئًا أساسيًّا، هو أن تفكير الفلسطينيين بها كان حيويًا وقابلًا للتطور في فترات قصيرة على الرغم من شدتها، ولم يكن فقط يحتاج إلى الثورة المعاصرة لينقلها من صورة اللجوء والتشرد إلى صورة الدفاع والنضال، على أهمية ما في تلك النقلة طبعًا.

تمثّل الكتابة بين هذين العملين كما يقول المؤرخ إلياس صنبر: "الانتقال من تدوين الوقائع إلى الجردة". فالجردة التي تسرد كل ما في فلسطين من اجتماع وعالم طبيعي ليست إلا "الطريقة المثلى لرواية الأرض المفقودة ولنقل الواقع، واقع الأمكنة، الأزمنة والأشخاص، التي باتت غير مرئية، لكن حاضرة مع ذلك بشكل استثنائي في قلب كل فلسطيني".

لم يكن الشّعر كل ما لدى فلسطين. إنما هو الصوت التي اتخذته لتنطق بما تريده وتراه الشوارع والميادين، ولم يكن الشعراء إلا الجزء الذي يتحدث باسم المناضلين لأجلها وفي سبيل حريتها. بمعنى آخر؛ كان الشعر شكلًا مدنيًّا يمثّل خلاصة النقاش الدائر بين النخب والشعب، في الصحافة والملتقيات العامة.

1948 عام الاختفاء. عام إعلان غياب الفلسطينيين، واستبدال معالم فلسطين لكي تتحقق نظرية "أرض بلا شعب". وإذا كان لا بد من الحديث عن أهلها فليكن ذلك مقتصرًا على أنهم مجموعات سكانية لا شكل لها، قامت ببيع أراضيها إلى الرأسمال اليهودي طوعًا وعن طمع، وبدفع من الزعمات العربية، لكن الاتجاه الإنكاري ظل هو الأقوى في الوثائق الصهيونية التي أصرت على عدم وجود شعب فلسطيني، فالباقون منهم تسميهم "الحاضرون الغائبون"، ومن قتلوا عند الحدود طوال عهود الاحتلال الأولى لم يجدوا اسمًا أفضل من "المتسللين"، وأما الخارجون منها فتسموا باللاجئين. لهذا حين كتب محمود درويش قصيدته الشهيرة "بطاقة هوية" فلم يكن في صدد تقديم مداخلة قومية على الطريقة البعثية، بمقدار ما أراد التصدي لمشروع محوه من الوجود:

سجل انا عربي

انا اسم بلا لقب

صبور في بلاد كل ما فيها

يعيش بفورة الغضبِ

جذوري

قبل ميلاد الزمان رست

وقبل تفتح الحقبِ

وقبل السرو والزيتون

وقبل ترعرع العشبِ

أبي من أسرة المحراث لا من سادة نجبِ

وجدي كان فلاحًا بلا حسبٍ ولا نسبِ

يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتبِ

وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصبِ

فلا ترضيك منزلتي؟

انا اسم بلا لقب!

اختفت فلسطين من الوجود، وصار على الفلسطينيين قبل النضال لاسترجاعها النضال، كي يقولوا للعالم أجمع أن هناك شعبًا اسمه الشعب الفلسطيني

ومثله فعل راشد حسين حين سخر من قانون الغائبين الذي يبيح مصادرة أملاك كل من غادروا البلاد:

الله أصبح غائبًا يا سيدي

صادر إذًا حتى بساط المسجدِ

وبعِ الكنيسة، فهي من أملاكه

وبعِ المؤذن في المزاد الأسودِ

باختصار، اختفت فلسطين من الوجود، وصار على الفلسطينيين قبل النضال لاسترجاعها النضال، كي يقولوا للعالم أجمع أن هناك شعبًا اسمه الشعب الفلسطيني.

اللجوء كان غيابًا. البقاء كان تلاشيًا. من هنا غدا ظهور حركات المقاومة الفلسطينية في ستينيات القرن العشرين أقرب ما يكون إلى إعلان ميلاد للشعب الفلسطيني، بعدما سمى نص وعد بلفور الفلسطينيين بـ"الجماعات غير اليهودية"، وكذلك في مقولة غولدا مائيرا: "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، حتى إنه ليس علينا أن نأتي ونُخرجهم من البلاد، فهم ليسوا موجودين". مع أن فترة الانتداب البريطاني، خصوصًا في سنوات الثورة الفلسطينية الكبرى 1936 – 1939 شهدت تبلورًا واضحًا لمعنى الهوية الفلسطينية في مواجهة الهجرة اليهودية التي بات الهدف الواضح منها.

اتخذ الشعر خلال عهد الانتداب شكلًا من أشكال النضال الوطني الذي يصارع ويكافح ليثبت رأيه، من خلال كشفه لما يحاك ضد البلد وأهلها، والدعوة للدفاع عنها، ونشر الوعي الوطني.

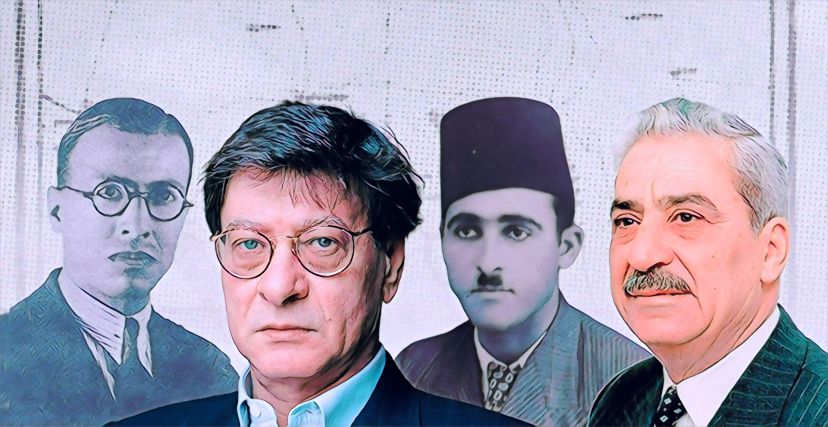

شهدت هذه المرحلة حركة شعرية قوية في نشاطها وفي الأسماء التي ضمتها، خصوصًا الثالوث الأشهر: إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) وعبد الرحيم محمود.

لعب الشاعر دورًا نقديًا للزعامات المحلية التي راحت تبحث عن أمجاد شخصية على حساب القضية الوطنية، وفضح باعة الأرض، كما تناول البطولات الفلسطينية بالتمجيد، كحال طوقان في قصيدة "الفدائي":

لا تسل عن سلامته

روحه فوق راحته

بدَّلَتْهُ همومُهُ

كفناً من وسادِتهْ

يَرقبُ الساعةَ التي

بعدَها هولُ ساعتِهْ

أو في قصيدة "انشرْ على لهب القصيد" لأبي سلمى، القصيدة الغاضبة التي ندّد فيها بتواطؤ الملوك العرب ونادى بإسقاطهم بعد إصدارهم بيانًا، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1936، يدعون فيه الفلسطينيين إلى وقف إضرابهم العام ضد السياسة البريطانية المؤيدة للصهيونية:

سُحقًا لمن لا يعرفون سوى التعلّل بالوعودِ

قوموا اسمعوا من كل ناحية يصيحُ دم الشّهيدِ

قوموا انظروا القسّام يُشرق نوره فوق الصّرودِ

يومي إلى الدّنيا ومَنْ فيها بأسرار الخلودِ

قوموا انظروا فرحان فوق جبينه أثر السّجودِ

يمشي إلى حبل الشهادة صائمًا مشي الأسودِ

هل تشهدون محاكم التفتيش في العصر الجديدِ

قوموا انظروا الأهلين بين الوعد ضاعوا والوعيدِ

ما بين ملقىً في السّجون وبين منفيٍّ شريدِ

أو بين أرملة تولول أو يتيم أو فقيدِ

آمن شعراء هذه المرحلة بالعروبة، وهي عروبة تنتمي إلى النزعة القومية التي سادت بدءًا من الثورة العربية الكبرى، ورأت في الكفاح طريقًا لوحدة البلاد العربية، ولهذا كان عموم الشعراء الفلسطينيين آنذاك وحدوين يرفضون التجزئة، ويلتقي في هذا شعراء بلاد الشام والعراق ومصر والمهجر.

شعراء المقاومة امتداد لشعراء عهد الانتداب فهم أيضًا امتداد للشعر العربي الحديث، أي لتيار شعر التفعيلة، ورغم كل ما قيل في نقدهم الفني فإن هذه التجربة ستظل تمثل خصوصية في الثقافة العربية المعاصرة لما تشكله من ميراث شعريّ حيّ في مواجهة الاستعمار الاستيطاني

لا نقول إن الشعر الذي كتب في هذه الفترة شعر صافٍ، إنما نؤكد على التفاوت بين شاعر وآخر، وبين قصيدة وأخرى للشاعر نفسه، فالشعر الذي قرّر لعب دور اجتماعي سياسي يشبه شعر الرجز الذي نظمه العرب في المعارك، كما يقول الناقد والمؤرخ ناصر الدين الأسد.

ولا شك في أن هذا الشعر يحقق توازنًا بين الفكر والإحساس، ويخلق صلات وصل بين الناس بمختلف انتماءاتهم، لقدرته على التجوال في الفضاءات الاجتماعية العامة بسهولة، في المقاهي والمنتديات، وأيضًا في ميادين التظاهر والمواجهة، وحتى على الخروج من وراء قضبان السجون، بسبب الشكل التقليدي الموزون سهل الحفظ والتداول. ومن هنا حين يجري الحديث عن طوقان أو أبي سلمى أو أي أحد آخر من الفترة ذاتها لا يعني أننا نأخذهم على الجملة، إذ لكل منهم شخصيته الفنية وطريقته وفكره، لكنّ لتفاعل قصائدهم مع الأحداث التاريخية ما يمكن أن يشير إلى اتجاه محدد. وينطبق الأمر ذاته على شعراء المقاومة في فترة ستينيات القرن العشرين، وهم بالمناسبة امتداد طبيعي لشعراء عهد الانتداب. وما يهم التأكيد هو أن الحضور المستمر لأسماء محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زيّاد في تلك الفترة معًا لا يعني أنهم يكتبون قصيدة جماعية، إنما يشير إلى قدرة الشعراء على تحقيق شرط خاص بهم لشكلوا جوقة، ويتفاعلوا مع ما يحيط بهم تفاعلًا جماعيًا.

وكما أن شعراء المقاومة امتداد لشعراء عهد الانتداب فهم أيضًا امتداد للشعر العربي الحديث، أي لتيار شعر التفعيلة، ورغم كل ما قيل في نقدهم الفني فإن هذه التجربة ستظل تمثل خصوصية في الثقافة العربية المعاصرة لما تشكله من ميراث شعريّ حيّ في مواجهة الاستعمار الاستيطاني.

ومن الأشياء التي تستحق الالتفات أنه حين طغى على مشهد شعر الحداثة العربية البعد التموزي، وهو الذي يدعو إلى النهوض والانبعاث من جديد تيمنًا بعودة الإله تموز من عالم الموت، فإن الشاعر العربي الحديث الثائر على الشكل القديم من جهة، والباحث عن أسّ أو جذر للقضايا الاجتماعية المشتعلة من حوله من جهة أخرى، وجد غايته الرمزية في هذه الشخصية، فهو إليعازر عند خليل حاوي، وبشر الحافي عند صلاح عبد الصبور، وأيوب عند بدر شاكر السياب.. وهي كلها شخصيات مستمدة من التراث، في رحلة بحث كل شاعر منهم عن رمز، إلا أن انطلاق التنظيميات الفلسطينية في الكفاح المسلح منذ ستينيات القرن الماضي قدّم لهم البعد التموزي واقعيًا، حين تجلّى في شخصية الفدائي الفلسطيني.

وعند هذه النقطة يمكننا النظر إلى أن الشعر العربي الذي وجد طموحه الفكري في الفدائيين، وجد في الوقت صوته في شعراء المقاومة الفلسطينيين، فالشعرية الكبرى تجسّدت أمام شعراء تلك المرحلة الفاصلة في أن الرموز التي حلموا بها، والأصوات التي تمنوا الحصول عليها، راحت تخوض المعركة التي أدركوا أن معركة الحرية والحياة لعالمهم. ومن هنا أغرقوا الشعراء الفلسطينيين بتقريض لا محدود رد عليه محمود درويش بمقاله الشهير "أنقذونا من هذا الحب القاسي".

يجب النظر إلى شعر المقاومة في سياقه التاريخي والفني، مع التأكيد على أنه قدّم نماذج شعرية ساطعة تجاوزت الشَّعار إلى الشَّعر من جهة، وربطت بين الشعراء ومجتمعهم حين لعبوا دورًا أساسيًّا في تثبيت الهوية الفلسطينية في مواجهة محاولات طمسها من جهة أخرى. ناهيك عن الدور الثوري في تحدي سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي الذي يجعل من النضال الفلسطيني الذي شهدته أرض الداخل لا يقل في أهميته التاريخية عما حدث في الخارج. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك إنكارًا غير مقصود ارتكبه التاريخ الوطني الفلسطيني نفسه حين راح يرى تاريخ الفلسطينيين المعاصر تاريخ ثورة في المنفى بشكل رئيسي، على الرغم من أن نضالات أهل الداخل لم تتوقف واتخذت أشكالًا عديدة.

حَسْبُ هذا الشعر أنه عمل على إبراز صوت وصورة فلسطينيين منسيين منذ النكبة، وحَسْبه أنه نظر إلى الوضع الثوري المحلي على أنه جزء من سياق عالمي للتحرر الوطني في العالم.

فلسطين اليوم هي قصة أبنائها. ومن يجيد كتابة حكايته الخاصة هو أكثر من يجيد كتابة فلسطين. هذا ما علّمنا إياه التطور الكبير الذي حدث في كتابة التاريخ الاجتماعي الفلسطيني

يجب التأكيد على أن شعرًا فلسطينيًا كثيرًا ظهر في الستينيات من القرن العشرين، واستمر في السبعينيات والثمانينات منه، وكان امتدادًا لهذه التجربة، أو صدى لها، وهذا ما رأيناه في الكثير من الأعمال الأولى لمحمد القيسي وعز الدين المناصرة ومريد البرغوثي وأحمد دحبور، ولاحقًا في بدايات غسان زقطان.

تبقى المشكلة الكبرى التي واجهت وتواجه فلسطين، في الشعر كما في السياسة والحياة، هي مسألة الإنشاء الذي يشكّل ثقلًا نفسيًّا على القضية، وما يستحق التوضيح حقًا هو أن هذا النوع من الكتابة عرفته كل البلدان العربية، خصوصًا عند الشعراء الذين ارتهنوا فنيًّا لبرامج أحزابهم، وراحوا يلهثون وراء البسيط من العواطف عند الجمهور.

من يبحث اليوم عن فلسطين في الشعر يخالها غائبة بالنظر إلى حضورها الساحق في السابق. هذا صحيح إحصائيًا، غير أن الشعر لا يأتي عبر الكم. ثم إنه أمر إيجابي للغاية أن تُرفع عنها أيدي معدومي الموهبة ومحترفي استعمال القضايا لأغراض شخصية.

فلسطين اليوم هي قصة أبنائها. ومن يجيد كتابة حكايته الخاصة هو أكثر من يجيد كتابة فلسطين. هذا ما علّمنا إياه التطور الكبير الذي حدث في كتابة التاريخ الاجتماعي الفلسطيني، فالذي ترسخ طوال عقود هو التركيز على البيت لا على أهله. من هنا ستغدو كل قصيدة تروي شيئًا في حياة شخص من مخيم أو قرية أو مدينة هي قصيدة عن فلسطين.

حين تحدثنا عن الشعر كتجارب متناوبة باختلاف الحقب كنا نتحدث عن الشعر في فلسطين، حتى لو لم يكتبه فلسطينيون بالضرورة، لكننا حين نتحدث عن الفلسطينيين الذين يتماهون معها فسنذهب بعيدًا ونتحدث عن فلسطين في الشعر، وهكذا سيكون لنا أن نراها، أبدَ الدهر، فكرةً تصبح حياةً.