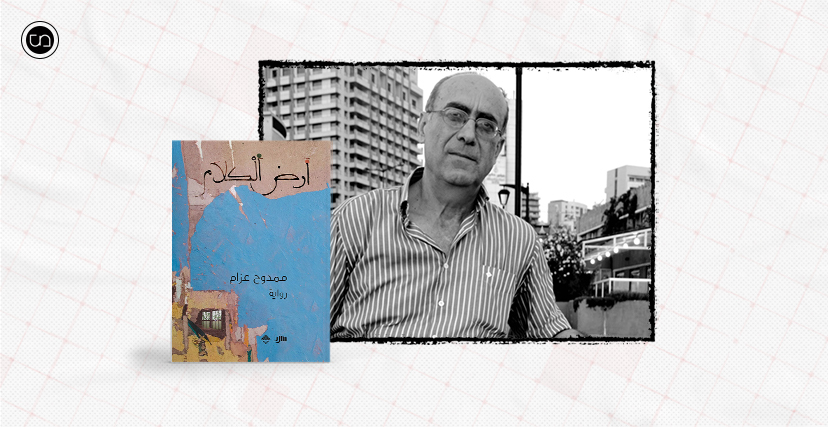

حين اقترحتُ قراءة رواية "أرض الكلام" (دار سرد، 2018/ ط 2) للسوري ممدوح عزام، ضمن فعاليات "نادي نرد للقراءة"، كنت متحمسًا إلى اختبار أثر قراءة نص سبق لي أن قرأته قبل عام، على طبيعة استجابتي الجمالية، أعني مجموعة المعاني المتولدة في الذهن في إطار سعيي لتأويل حمولته الحكائية كما نسيجه اللغوي إلى معنى دال، سواء تعلق ذلك الفهم أو التأويل بمشهد جزئي في إطار فصل كامل، أو بفصل كامل في إطار العمل كله، أو تخطاه إلى عملية تأويل النص ذاته وما يرافقها من معاينة مديونيّة المعنى أو آثاره الحافة، أو تلك التي تفيض عنه.

تشكل "أرض الكلام" عالمًا حِكائيًا تتسع بنيته الفنية القائمة على القص، لنقد التصور الشعبي عن الوحدة السورية – المصرية والدولة الناصرية التي رعتها

أضف إلى ذلك رغبتي المضمرة في معايشة تجربة جدوى القراءة الثانية أو الثالثة، عبر التعامل معها كنوع من التدريب الشقي لتوليد تأويلات جمالية لم تخطر لي على بال أثناء انخراطي في غمار القراءة الأولى، وما يستتبعه ذلك من تساؤل عن طبيعة العوامل النفسية التي قادت إلى مثل هذا الاختلاف بالتأويل بين قراءة وأختها. فيما إذا كان مردها إلى الذات العارفة أو المؤّلة التي لا تكف عن توظيف أطرها المعرفية أو مخزونها الثقافي بطرق خلّاقة ومبتكرة، أم مرده إلى طبيعة الآثار القارّة للنص، بكل ما فيه من غنى؛ عواطف الشخصيات وأفكارها، أساليب المؤلف اللغوية والسردية معًا، طريقة تعامله مع الزمن الروائي بإعتباره العنصر الكاشف للطريقة التي تنتظم فيها أحداث الحياة العفوية الملئية بالصدف والاحتمالات؟

من فضائل منتديات القراءة أن المرء لا يصغي فيها إلى صوته الداخلي أو لذّته المتحققة من الانخراط في التجربة الجمالية المتولدة عن تأويله للنص الأدبي وحسب، بل يتجاوزه الإصغاء إلى تجارب الآخرين الجمالية وتأمل طرقهم في توليد المعنى. ففي كل مرة يقدم لنا أحدهم رأيًا، أو يعرض لنا تذوقًا جماليًا ما، فإنّه لا يكف عن لفت انتباهنا إلى تلك الإمكانيات الثرّة التي قد يثيرها النص في أذهان قرّاءه خلال مباشرتهم لعملية القراءة، والتي لا تقل خلقًا أو إبداعًا عن عملية الخلق والتشكيل المبذولة أثناء عملية الكتابة ذاتها بوصفها تجربة جمالية خالصة.

يمكن القول إنّنا في جلسات القراءة المخصصة للأعمال الأدبية وما يرافقها من آراء وتصورات جمالية، سواء ما تعلق منها بإصدار الأحكام الجمالية المتصلة بعملية توليد المعنى، أو تلك المتعلقة بأحكام القيمة المتصلة بجودة العمل وفنيته، أو حتى تلك المقاربات التي تذهب إلى عقد صلات بينه وغيره من ميادين المعرفة الأخرى كعلم النفس والاجتماع وغيرها، لا نكتفي بالإنصات إلى التصورات والرؤى وحسب، بل نتخطاها إلى الاشتباك والتفاعل، الأمر يثري النقاش ويعمّق من دلالات المعنى. ففي سياق الجلسة المخصصة لقراءة "أرض الكلام" لفت انتباهي موقفين نقديين، لهما صلة بطريقة تعاملنا مع النصوص الأدبية. يتجلى الأول برغبة البعض في رفع الرواية إلى مستوى الوثيقة التاريخية، فيما يتجلى الثاني في رفعها إلى مصاف "الرواية المكانية"، أوعلى نحو أدق المعرفية، كونها تقدم مدخلًا للتعرف على البيئة أو الجغرافية التي يدور في داخلها الحدث الحكائي سواء تعلق الأمر بالجغرافية الطبيعية أو البشرية، أم تجاوزها ليصل إلى تخوم الجغرافية الاجتماعية والنفسية والسياسية.

نفوذيّة "أرض الكلام".. الحد بين الواقعي والمتخيل

لا يمكن للمرء فهم التصور الذي يذهب بأصحابه حد رفع مكانة رواية "أرض الكلام"، من كونها نصًّا أدبيًا تخيّليًّا حول واقعة كبيرة، سنة واحدة من سنوات الوحدة السورية المصرية التي امتدت بين 1958 – 1963، إلى حد كونها مسودة تاريخية عن تلك الواقعة، إلّا بالتعامل معه بوصفه انعكاسًا لمشاعر الصدق الأدبي المتولّدة في نفوس أصحابها، ومن ثم في كونها امتدادًا نفسيًّا لمعقوليّة الأحداث المتخيّلة التي اجترعها خيال عزام لنسيج نصه الحكائي. الأمر الذي يفتح النقاش حول طبيعة العمل الأدبي وعلاقته بالواقع، هل هو مجرد نسخة مطابقة، أم تصور خيالي له؟

في تعاملنا مع النص الأدبي كنسخة عن العالم الأرضي أو الواقعي، فإننا لا نمتدح العمل الأدبي عبر مُماهاته بالحقيقة المعاشة وتفوقه عليها في بعض الأحيان، بقدر ما نبخسه حقه في الوجود، ذلك أن كل نسخة حرفية عن الواقع المعاش ما هي إلا مجرد نسخة باهتة عن أصل يتصف بالكمال. وفي الحقيقة أن الروائي لا يسعى في نصه الحكائي لنسخ الواقع والتماهي معه، بقدر ما يسعى لخلخلته عبر تقنيات الحذف والإضافة والتحوير بقصد تمرير رؤيته النقدية لنا. فوفق هذا التصور المتخيّل للواقع، لا تشكل "أرض الكلام" نسخة طبق الأصل عما حدث فعلًا في زمن الوحدة السورية المصرية 1958 – 1961، بقدر ما تشكل عالمًا حِكائيًا تتسع بنيته الفنية القائمة على القص، لنقد التصور الشعبي عن الوحدة ومن ثم عن الدولة الناصرية التي رعتها، بوصفها اللبنة الأولى التي ساهمت في التأسيس لأنظمة الاستبداد السياسي لسوريا ما بعد الاستقلال.

لا تتولى الرواية تعريفنا بنمط الثقافة المهيمن في زمن الوحدة وحسب، بل تذهب بعيدًا لتكشف طبيعة الصراع بين الأيدلوجيات الممثلة لذلك النمط

إذا كان بإمكاننا إدراج الموقف النقدي القائل برفع رواية "أرض الكلام" إلى مستوى الوثيقة التاريخية تحت مفهوم الصدق الروائي، فإنه من الأفضل إدارج الموقف القائل بـ "مكانية الرواية" ضمن مفهوم "الايهام بالواقع"، خلافًا للتصوّر الشائع الذي يصرّ على إدراجها ضمن "الدور المعرفي أو الوظيفي" لها. فثمة بون واسع بين المعرفة أو مجموعة المعارف المقدمة في "أرض الكلام" عن المحيط الجغرافي والاجتماعي الذي تتحرك فيها شخصيات الرواية، السمّاقيّات ومحيطها، وبين تلك المعرفة المقدمة عنها في كتب الجغرافية أوعلم النفس. فالمعرفة المقدمة في النص الأدبي ليست موضوعًا للتعلم بحد ذاتها، على النحو الذي قد نجده في أدلة السفر أو في الكتب التخصصية الأخرى، بقدر ما هي مادة خام لإضفاء طابع المعقولية على أحداث الواقع المتخيل، الذي نعمل بدورنا على إعادة تخيليه أثناء عملية القراءة ومن ثم إسباغ المعنى عليه من جديد، على نحو يتوافق مع إطارنا المعرفي وطبيعة تجاربنا الحياتية ومواقفنا الأخلاقية وتصوراتنا العقائدية.

الاستجابة الجمالية.. القراءة، التأويل، توليد المعنى

"ما زلت متأخرة عن الموعد المقرر لمناقشة أرض الكلام بسبب ظروف خارجة عن إراداتي، فإذا لم أتمكن من المضي شوطًا بعيدًا في دروبها، فإني ألتمس العزاء في الشعور الذي خالطني وأنا أموضع نفسي في تفاصيل المشهد الوجودي لفيصل الخضرا وهو يهم بالتهام مكتبة السماقيات". يعكس الرأي الجمالي السابق لإحدى أعضاء النادي، طبيعة التجربة الجمالية التي قد ينخرط فيها قارئ ما في مشهد ما لا يتعدى مساحته الصفحتين. حيث تتوقف ردة الفعل الجمالية المتولدة من النص المقروء على مدى عمق التجربة التي يقدمها النص أو المشهد. فإذا ما وجد القارئ نفسه مأخوذًا بالطريقة الجمالية التي يقدمها النص عن تجربة الاستحواذ على مكتبة كاملة عبر القراءة، فإنه لا يتوانى عن إدخالها في إطار تجربته الشعورية كما لو كانت تنتمي إليه لا لأحد غيره، على الرغم أنه لم يسبق له الدخول في معمعانها.

ولا شك أن ردة فعله سوف تختلف إذا ما سبق له أن عاش تجربة الاستحواذ على مكتبة ما، أوعلى جزء منها، حيث سيعمد لاشعوريًا إلى مقارنتها بالتجربة التي يراها ماثلة أمامه في المشهد، وربما خطر على باله أن تلك المعايشة المجدولة بالكلمات والعواطف ماهي إلا معايشته النفسية ذاتها، بفارق وحيد يتمثل بعدم امتلاكه موهبة التعبير عنها على هذا النحو الآسر "وقرأ ملمس الوردة وصوت الحديد ولون النحاس وتذوق الهواء وطعم الورق، وفك الحبر والنقاط والحروف والجمل، وأطلّ على السهل والوعر والصحراء، ونطق كالطّير، وحبا كالحشرات والقطط الصيّادة والكلاب المنتظرة".

توفر "أرض الكلام" (460 صفحة من القطع الوسط) لقارئها فرصة المرور بعشرات التجارب الوجودية على غرار استحواذ طفل على مكتبة، ذلك أن الرواية مصاغة من مادة الحياة وتجارب الناس الوجودية فيها، لذا لا عجب أن يحتوي الفصل العاشر نفسه على ثيمة أخرى، متفرعة عن حدث الاستحواذ ولكنها مستقلة عنه لجهة التعامل مع الكلام بوصفه نوعًا من السحر الأسود، اللعنة، تلك اللعنة الماحقة التي كانت أم فيصل لا تكف على إمطار صغيرها بها، وهو يعجز عن ضبط نفسه ليلًا في الفراش "اضربيني! ولا تدعي عليّ".

إذا كان التأويل في مشهد وجود فيصل في المكتبة يمكن قصره على الرغبة الإنسانية العميقة في استكناه الوجود عبر المعرفة، أو عبر التعامل معه كنوع من التجربة الجديدة المبَلبِلة للذات، وهي تعي نفسها ومحيطها خطوة خطوة، وتقدم الأرضية النفسية للسيطرة عليه وتملكه. فإن قارئ مشهد الصراع في الفصل 22 بين الأخوين حليم الزهر ذي النزعة الأصولية المتشددة، وبين أخيه كريم ذي النزعة الشيوعية على "كرم السماقيات"، يمتلك فرصة معرفية أو جمالية لإخراجه من إطار التأويل التقليدي، لصراع الإخوة الأعداء، الذي عادة ما يتم تأويله لصالح الصراع الأبدي بين الخير والشر؛ إلى نوع جديد من التأويل يتعلق بالصراع بين القديم والجديد، أو الصراع الحضاري بين التصورات العقائدية للناس (الأصولييين والشيوعيين) وما يرافقه من أساليب سجالية بين الخصمين اللدودين للاستئثار بمديونية المعنى أو ذرى الحقيقة، التي غالبًا ما تنتهي إلى العنف اللفظي الهادف إلى سحق الخصم، على النحو الذي نراه عند حليم في إصراره على ربط أخيه بالكفر، إخراجه من الحق إلى الباطل، في توطئة لإخراجه من المجتمع، اتهامه بالانحلال الخلقي (الإيمان بمشاعية الجنس بين المحارم) ومن ثم باللصوصيّة (السطو على كرم السماقيات والرغبة بتوزيعه على الفلاحين الفقراء)، ومن ثم في الذهنية الهجومية التبخيسية التي يتّبعها كريم ضد منافسه العقائدي حليم، وصفه بالتخلف (خضوعه لسيطرة قوة سحرية خارج ذاته)، كما بالرجعية (ضيق أفقه وتمسكه بعادات وتقاليد بالية تعود إلى أزمنة مضت)، أضف إلى ذلك كله قربه الشديد من مصدر كل شر وخبث؛ الملكية الخاصة (إصراره المستميت على الظفر بكرم السماقيات بأي ثمن كان).

إذا كانت الاستجابة الجمالية تتم على مستوى المشهد الواحد كما الفصل، بوصفها عملية تأويل ذهنية مولّدة لمعنى قابل لعقل الأحداث، على النحو الذي اقترحناه تأويله لمشهد الصراع بين الأخوين زهر، فإنه من الأجدر بنا تلمسها في إطار سعينا لإسباغ المعنى على العمل الروائي بأكمله. ذلك أن النص الأدبي في "أرض الكلام" يتمظهر من خلال عدد كبير من الثيمات، كما يتبدى لنا عبر تنوع وجهات النظر؛ نظر الشخصيات كما نظر الرواة. الأمر الذي يتطلب منا تحديدًا لطبيعة الثيمة الرئيسية التي تتمحور معظم الأحداث الفرعية حولها. فهل تتمحور الأحداث حول موضوع السفر أوالتشرد ومن ثم النزوح المتولد عن القحط والجفاف، وما رافقه من انحطاط للوجود الاجتماعي لأهالي السماقيات إلى مستوى الوجود البيولوجي الذي يحفظ الحياة ويسد رمقها؟ أم أن الحدث الرئيسي يذهب لرصد مآلات المصير الذي انتهت إليه الفئات الاجتماعية الحاكمة، كبار الملّاك، وما رافقها من تحول في ولاءات فلاحيهم أو مرابعيهم الذي وجدوا أنفسهم منحازين لصف أصاحب السلطة الجدد، الضباط؟ أم أنه لا هذا ولا ذاك، بقدر ما أن مقولة العمل تنحو لرصد الصراع المستعر بين الأيديولوجيات الشمولية ومحاولة كل منها الإمساك بالسلطة السياسية بأي ثمن؟ أم أن محور العمل يتوجه إلى رصد ثقل التقاليد والعقائد الراسخة وشراسة مقاومتها للتصورات والرؤى الحديثة؟

"أرض الكلام".. قراءة جمالية جديدة

في محاولاتي الأولى لإسباغ المعنى على رواية "أرض الكلام" عمدت للذهاب مع الحَبكة وبطلها، وقد ارتأيت أن أنحاز إلى الدور الذي سينخرط به كريم زهر الدين في مجريات الأحداث، الأمر الذي دفعني رفعهُ إلى مصاف البطل الرئيسي. فهو لا يتمظهر من خلال هدفه المباشر المتمثل بالبحث عن حبيبته محمودة وحسب، الذي وضع الجفاف حدًا لعلاقتهما الملتهبة تلك، بل بوصفه مراهقًا، أو قل عاشقًا أبديًّا لا يجد ذاته إلا في علاقة شراكة مع امرأة ما تفيض عليه و يفيض عليها من نفسه. وقد أدى إصراري على مثل هذا التصور إلى إهمال الهدف البطولي لهذا الشاب، والخاص بانخراطه في تغيير العالم وفقًا لعقيدته الشيوعية التي تصرّ على منح الأفضلية لبناء جنّتها الموعودة على الأرض، بدلًا من ترحيلها إلى السماء كما تدعي الأيديولوجيا اللاهوتية المنافسة لها.

لا يحتاج قارئ رواية "أرض الكلام "جهدًا معرفيًّا كبيرًا للتعرف على طبيعة التصوّر السلطوي الذي تَكنّه حكومة دولة الوحدة القومية اتجاه تابعيها

أكدت قراءتي الثانية لأرض الكلام أني ما زلت مسحورًا بالمنهج الذي يأخذ بالتركيز على الحَبكة وبطلها، مع تغيير بسيط يتمثل بإعادة تعريف البطل والبطولة ونسبِها إلى توفيق الخضرا بدلًا من كريم الزهر، مانحًا الأولوية في تفكيري لطبيعة الحدث المؤسس الذي تبدا لي في حدث إنشاء المكتبة. ولكن سرعان ما أقلعت عن فكرة الذهاب مع بطولة الخضرا وفشله في تحقيق حلمه التنويري الذي انهار بانهيار المكتبة ونهبها. وقررتُ الذهاب في مسعى آخر يتعامل مع القصد من إنشاء المكتبة لا في المصير الذي انتهت إليه، من خلال النظر إليها بوصفها مدخلًا للمعرفة والنقد، لا بوصفها جنونًا مرحًا أو فَكِهًا كما حاول أن يصورها لنا ممثل السلطة الناشئة، عصام الديدي.

المعرفة والنقد إذًا هما المحور أو الناظم الذي تتموضع حولهما أحداث "أرض الكلام". ولكن معرفة ماذا، ونقد من؟ يحيل سؤال المعرفة على الفهم، وعلى نحوٍ أدق على فهم طبيعة النسق الثقافي الذي أفضى إلى نشوء تلك الوحدة، كما على طبيعة الأيديولوجيات أو العقائد التي تتصارع السيادة في إطار ذلك النسق عبر أداته التنفيذية أو السلطوية الممثلة بالدولة الحديثة. أما عن النسق الثقافي المهيمن ذاته، فهو سابق على أية تصورات أيديولوجية لاحقة، حين نعثر عليه راسخًا في التصور العربي القديم لمفهوم القبيلة، الذي يتعامل مع المجتمع أو مجموعه أفراده كجسد واحد، يفتقر كل عضو من أعضائه إلى الفاعلية أو الإبداع ما لم يتم تفعليه أو توجيه من قبل العضو الرئيس أو الأساس المتمثل بزعيم القبيلة أو شيخها.

لا تتولى رواية "أرض الكلام" تعريفنا بنمط الثقافة المهيمن في زمن الوحدة الشمولية وحسب، بل تذهب بعيدا لتكشف لنا طبيعة الصراع بين الأيدلوجيات الممثلة لذلك النمط؛ القومية والشيوعية واللاهوتية. كما طبيعة التصورات الخاصة بكل منها، ففي حين تنهض العقيدة القومية على فكرة الإرادة الجماعية للقوم أو الأمة بغض النظر عن المنبت الطبقي أو الاجتماعي لأيّ من أفرادها، ومن ثم تبنيها لنوع من اشتراكية الدولة أو رأسماليتها، التي تسمح بظهور أشكال من التمايز الاجتماعي للملكية في بعض القطاعات؛ الزراعة وتجارة التجزئة وبعض الصناعات التحويلية، فإن شريكتها في التصور الشمولي لإدارة شؤون المجتمع، الشيوعية، تأنف من الحديث عن أي نوع من أنواع الملكية الفردية، التي لا ترى فيها أكثر من مصدر من مصادر الشر المطلق.

إذا كانت الأيدلوجيتان السابقتان لا تقبلان بأي نوع من التصالح أو التعاون بينهما على الرغم من بعض نقاط الالتقاء بينهما لناحية الدور التاريخي أو المفارق لدور الزعيم أو الأمين العام للحزب في تحقيق التقدم، إلا أن حدة موقفهما من الأيديولوجيا الغاربة، اللاهوتية يختلف. ففي حين تسعى القومية لإدماجها في بنيتها العقائدية،على اعتبار أن القومية العربية والإسلام من جذر تاريخي مشترك، فإن الشيوعية تعجز عن التفكير بالأخيرة إلا بوصفها ضدًا سلبيًا يجب عليها العمل على إزالته والحلول محله.

يتجاوز النقد في "أرض الكلام" الحديث عن أزمة الأيديولوجيا القومية ممثلة بدولة الوحدة في عجزها عن حل مشكلة فلاحي السماقيات، القحط وتركهم لمصيرهم المتعلق بالنزوح الجماعي الذي أرّخَ له الخضرا في يومياته" كتاب السفر"، إلى الحديث عن أزمة النسق الثقافي ذاته، المتمثل بإعلاء مصلحة الجماعة أو على نحو أدق مصلحة زعيمها القومي أو مخلصها الوجودي، بوصفه تجسيدًا لجميع إرادات أفراد الأمة مجتمعين، على حساب مصلحة الفرد المواطن السيد، الذي ينحدر في حساباتها الخلاصيّة إلى مستوى التابع المطيع، الخالي الوفاض من كل إرادة ومشيئة.

كل فرد في دولة الوحدة مشروع متمرد أو مذنب، حتى يثبت بالواقع الملموس براءته من تلك النزعة الشيطانية المولدة للفرقة

لا يحتاج قارئ "أرض الكلام "جهدًا معرفيًّا كبيرًا للتعرف على طبيعة التصوّر السلطوي الذي تَكنّه حكومة دولة الوحدة القومية اتجاه تابعيها، إذ سرعان ما يتسرب إلى وجدانه ذلك التصور المتعالي عن قداستها وهو يمضي مع منولوج ممثلها النموذجي، الملازم عصام الديدي "إنّ الشرط كالأنبياء، يأتون لمقاومة الفساد الأخلاقي والقيمي في المجتمع، مع فارق أنهم يحملون العصي، بدل من الكتب والآيات والمواعظ". يشفّ مونولوج الديدي السابق عن طبيعة الذهنية الاستعلائية المستترة في عقلية ووجدان كل ممثل سلطة عن محكوميها، التي تصر على قسمة الوجود البشري إلى مستويين اجتماعيين أو سلطويين نحن وهم، ترمز الـ"نحن" إلى كل ما هو سلطوي أو آمر وعلوي ومقدس وما يستتبعه من خير وعصمة وسمو، فيما ترمز الـ"هم" إلى كل ما هو خاضع وتابع ودنيوي وما يلحق به من دنس وأثم وتمرد وغرائزية.

يتماهى التصور السلطوي الحداثوي عن فساد المحكوميين وعطبهم الأخلاقي، مع التصور الأسطوري الخاص بعقيدة "الخطيئة الأصلية"، بفارق أن الخطيئة في التصور القومي ذات صلة بالنزعة الذاتية المنحازة إلى مصالح الأنا الغرائزية على حساب مصلحة الكل الجماعي ونجاته وعظمته، كما ذات صلة بالرغبة الذاتية لحب الزعامة والسيادة وما تولده من فرقة وشقاق وتنافس قد تودي بالمصالح الجماعية للأمة إلى الهاوية، التي لا نجاة لها ولا سؤدد إلا عبر التّعهد بإدارة شؤونها اليومية إلى زعيمها الملهم الوحيد المؤهل لقيادتها إلى المجد والرفعة القومية. الأمر الذي يجعل السلطة القومية في صراع دائم مع ذلك العطب الأخلاقي، المتمثل بنزعة التفرد والخلاف بالرأي وتعدد وجهات النظر وطلب الزعامة، أو الرغبة بالمشاركة في الحكم، ومساءلة الزعيم والانتقاص من مكانته ومهابته السامية. فكل فرد في دولة الوحدة مشروع متمرد أو مذنب، حتى يثبت بالواقع الملموس براءته من تلك النزعة الشيطانية المولدة للفرقة، وما ذلك إلا عبر استعداده النفسي للمرور بطقوس الطاعة والخضوع لإرادة الزعيم الأوحد، وإلا فإنه لا يدع وسيلة أمام الشرطة الطيبة سوى إعادته إلى جادة الصواب، عبر طريقتها السحرية المجربة؛ العصا.

عدو السلطة القومية الأوحد هو الفرد، الفرد الناقد تحديدًا، أيًّا تكن الطريقة التي قد يتبدى فيها نقده، سواء بدا على شكل عتاب مشوب بعاطفة نبيلة "الرئيس طيب والعطب الروحي في بطانته الفاسدة"، أو تجلى على شكل عفوي كما في مشهد فلاحي السماقيات وهم يرحبون بقدوم السيد الرئيس على ظهور خيولهم الهزيلة، أو على شكل تمرد علني فاضح، مشهد توفيق الخضرا، وهو يتخلى ساخطًا عن حصته من الطحين المسوس التي جادت به اليد المتفضلة للحكومة ممثلة بنقطتها الرابعة.

إزاء هذا الموقف الأخلاقي السلطوي المرضي الذي تكنّه العقيدة القومية ممثلة بدولة الوحدة الناصرية تجاه الفرد، والذي يصل في بعض تجلياته إلى تجريم أي موقف نقدي منه حيال الزعيم أو إرادته الكلية كما إرادة الأمة التي يقودها إلى المجد، فإن الموقف الأخلاقي منه في العقيدة الشيوعية لا يقل قسوة وعسفًا، لدرجة دفع أنصاره إلى الشعور بالعجز أمام قدرتهم على استلهام أية تصورات أو أماني فردية خارج الأماني أو التصورات الكلية للجماعة، الأمر الذي نراه في جزع كريم أمام لؤلؤة وهي تسأله عن أكثر الأماني الفردية إلحاحًا على ذهنه، ليفاجئها بأنه غير قادر حتى على تخيّل مثل هذه الأمنية الحميمة، خوفًا من أن ترتقي تلك العلاقة الجوانيّة مع النفس إلى مستوى خيانة الجماعة التي يعمل من أجل سعادتها الأرضية.

الفرد ومشاعره الخاصة هي موضع التدجين والترويض التي تسعى لها العقيدة الشيوعية، فعلى الرغم أن الحب الفردي في الشيوعية مباح، إلا إنه محرّم في مشاعة شيوعية ذات بنية عشائرية ترى في الحب الفردي، نوعًا من العدوان على تقاليد الجماعة الأم، كما نوعًا من الانحياز أو الانحراف عن الهدف الجماعي الأهم، المتمثل بتحقيق الخلاص الكوني. ومع أن الثأر للكرامة الشخصية، ورد الصفعة بأختها، مباح بطعبيته في مجتمع قبلي يقوم على قيم الفروسية والثأر، إلا أن من الأفضل تأجيله إلى ما بعد انتصار الثورة الشيوعية، التي يمكن لمثل هذه الحسابات الضيقة والغرائزية أن تسهم في عرقلة مسيرتها الكبرى. وكأن لسان حال عقيدتها يقول، ما قيمة أي لذة متحصلة من ثأر شخصي قد يحوز عليه كريم في مواجهة صفعة الجزيري الشرير! بل ما قيمة لذة الأنس والأمان ذاتها التي يمكن لكريم الحصول عليها جرّاء رفقة شيوعي لكلب، ما دامه منذورًا لتحقيق مهمة بطولية تصل في حدها الأعظم شرف المساهمة في تحقيق السعادة الكونية لجميع مستغلي الأرض وأشقيائها!

عدو السلطة القومية الأوحد هو الفرد، الفرد الناقد تحديدًا، أيًّا تكن الطريقة التي قد يتبدى فيها نقده

إذا كانت مشاعر الفرد أو رغباته الفردية في العقيدة الشيوعية مصدر خطر سواء تعلق الأمر بعلاقة حميمة بين رفيق حزبي وكلب، بارود، أو بمشاعر النكران لعلاقته كمصدر الشر للكلي، كرم السماقيات، فإن آراء الفرد الشخصية هي مصدر الخطر الأكبر المهدد لوحدة الجماعة. من هنا تصبح مداخلة شاكر أو آرائه حول سياسة الحزب مصدر خطر تستوجب الزجر، ومن ثم المطالبة بإعلان البراءة من تلك الخطيئة الفادحة أو التطهر منها، عبر تقنية النقد الذاتي أمر لا بد منه، فكل رأي مخالف هو بمثابة انحراف أو خطأ روحي يصل حد المساس بالمقدسات، وهي مقدسات لها علاقة بزعامة ومكانة الأمين العام للحزب المصدر الأول والأخير لكل معرفة عن الحزب والعالم، الذي سيسهم بدوره بتحقيق الهدف العظيم للوجود البشري؛ السعادة. فالمخطط في "أرض الكلام" هو تجسيد لمفهوم "الأخ الأكبر"، أو "الضمير الحزبي" المكلّف بنزع كل خصوصية أو رغبة بالاختلاف أوالتميّز من قلب كل نصير، يصر على أن يكون إنسانًا واسع الحس والفهم.

يبدو حليم زهر الدين كرجل دين متشدد في "أرض الكلام" أمينًا للتصور اللاهوتي عن الإنسان، الذي يصر على وضعه في أدنى السلم الهرمي للوجود (الله، الطبيعة، الإنسان)، مع ما يفرضه ذلك عليه من استلاب أوتبعية؛ تبعية إرادة الفرد لإرادة الله المطلقة في الدنيا، وتبعيته لرحمته المتعالية في الحياة الآخرة. من هنا يصبح كل اعتراض من قبل فلاحي السماقيات على زراعة الأرض قبل أن يروا تباشير مطر تشرين، بمثابة تجديف بحق الذات الإلهية وتعديًا فاجرًا على مشيئتها.

الأساس في علاقات حليم مع غيره من الأفراد في مجتمع السماقيات هي علاقات الهيمنة والقوة؛ خضوع الصغير للكبير، وخضوع النساء للرجال، وخضوع عامة الناس لسطوة رجل دين. فالفلاحون الذين يتجرؤون على التشكيك بقدرة الذات الإلهية على منح الخير "خيرو قريب" يجب تذكيرهم بعظمة المشئية الإلهية، التي لا ترتهن لحسابات فلاح فقير هنا أو ذئب جائع هناك. والأخ الأصغر، كريم، الذي يتجرأ على اعتناق أفكار مهرقطة، كما على التفكير خارج إطار العادات والتقاليد الموروثة، كأن يمنح أرض السماقيات لفلاحي قريته الفقراء، مجرد أخ عاق يجب طرده من الرحمة مرتين؛ مرة من رحمة الله وأخرى من رحمة العائلة، ومن ثم في مرحلة لاحقة من نسيج حمايتها الاجتماعي.

أما عن النساء، نساء العائلة، فلا وجود لهن خارجة علاقة الخضوع والطاعة الهرمية لرجل السلطة، فكل حركة تمرد واعتراض من قبلهن على قرارات الرجل (اعتراض خيرية على عدوانية حليم الفاجرة ضد أبيه، كما اعتراض زينب على وحشية ذلك الحليم في إصراره على حرمان أم من أولادها) سيقابل بالعنف المادي، الضرب المبرح، في توطئة لمحقها عبر العنف اللفظي الفاجر، الذي يخرج بالشتيمة من حدودها السحرية المتعارف عليها كنوع من اللعنة المودية إلى الهلاك، إلى حدودها الجهنمية كمطرقة لسحق كرامة الشخص وتدميره وجوديًا.

إزاء هذه الأيديولوجيات الشمولية التي تعمل على سلب الإنسان من حقه الأصيل ككائن فرد صاحب كرامة، وثم صاحب رأي أي كلام في كل ما يتعلق بمصيره الفردي والجماعي، يظهر الإستاذ توفيق الخضرا، ابن مكتب عنبر، على مسرح الأحداث بمشروعه الجنوني، إنشاء مكتبة السماقيات، ليذكر بالدور الحقيقي للعلم بوصفه معرفة، ومن دورها التحريري أي المعرفة بوصفها نقدًا، تقع على مهمتها بيان تهافت وجهات نظر تلك الأيديولوجيات عن حقيقة الفرد وحقيقة الدولة المتوحشة.

لا يسعى الروائي في نصه الحكائي لنسخ الواقع والتماهي معه، بقدر ما يسعى لخلخلته عبر تقنيات الحذف والإضافة والتحوير

ينحاز الخضرا في مشروعه التنويري، تسليح عقول الناس بالمعرفة النقد، إلى فكرة إنشاء المكتبة، من حيث كونها المكان الأنسب لتأكيد إستقلالية المعرفة البشرية إزاء يقينيّة التصورات العقائدية لأصحابها الأيديولوجيين. لا شك أنه يقاوم، وأن مشروعه يندرج في إطار مقاومة دور المدرسة التي أضحت المكان المحبب لأصحاب السلطة الجديدة في ترسيخ تصوراتهم العقائدية الخلاصية في أذهان التلاميذ، في مقدمة لترسيخها في أذهان الناس: "عاش الرئيس! عاش! عاش! عاش!".

ينتمي الخضرا في مشروعه النقدي إلى الناس، إلى حقهم في الوجود المؤسس على العقل والمنطق، جريًا على استهلام الصيغة الديكارتية الحديثة لموقع الإنسان في قلب الوجود "أنا أفكر.. أنا موجود". فبدفاعه عن حق كل فرد بالتفكير، يدافع عن حقه في الكلام، في القول وإبداء الرأي بوصفه فعلًا فرديًا خالصًا. الأمر الذي يضع الكلام، الفكر، الرأي إزاء الأيديولوجيا أو خطابها القائم على احتكار الكلام لصالح الزعيم، ومن ثم رفع الكلام إلى مستوى القداسة أي فوق النقد والعقل والحياة. من هنا يصبح عنوان الرواية المجازي المطالب بربط الأرض بالكلام، دعوة ديمقراطية صريحة لاسترداد الناس لأصواتهم، لحقهم في النقد والمشاركة في إدارة مصيرهم الفردي والجماعي بعيدًا عن أية أيديولوجيات شمولية تصر على التعامل معهم ككائنات قاصرة تفتقد للأهلية والبصيرة.

يبدو مشروع الخضرا التنويري عاثرًا منذ البداية، فهو محاصر بسطوة دولة الوحدة الناصرية، المسلحة بأيدلوجيتها القومية وهراوة شرطتها معًا، التي لا تتسامح مع أي صاحب كلام أو رأي ذي صلة بشؤون السياسة أو حياة الناس العامة، ولسان حالها يقول من ليس معنا فهو علينا، ومن يرفض إعلان طاعته أو حبه لها فهو مشروع كاره وحاقد آبق لا محالة: "فقال الرئيس: ولما لا تحبني أنت؟ فقال المعلم: وهل من الضروري أن أحبك؟ فتعجب الرئيس من كلامه، وقال له: أنا الرئيس. فقال توفيق: وأنا المعلم". كما هو محاصر بلامبالاة الفلاحين الذين بدل أن يحتضنوا مكتبته بوصفها مدخلًا لتحرير كلامهم أو كرامتهم من الاستلاب والخوف، قاموا بنهبها، تدمير وجودها المادي الداعي لحق الناس في الإطلاع على الحقيقة خارج الإطار الذي تسعى السلطات الحاكمة لتسويقها عنها.

تشير النهايات الحزينة لمشروع الخضرا التنويري، نهب المكتبة، إلى الفشل الذي أصاب المشروع من حيث كونه مشروعًا لتحويل أرض السماقيات ومن ثم أرض سوريا كلها أرضًا للكلام، أو قل مكانًا فردوسيًّا للأفراد الأحرار الذين صار بمقدورهم أن يمتلكوا صوتًا خاصًا أو رأيًا نقديًّا، يستطيعون من خلاله مواجهة خطاب السلطة الإقصائية التي تعجز عن إطعام شعبها فيما هي تتشدق بشعارات المجد والعظمة القومية. مع ذلك، فإن المرء لا يعدم تلمس العزاء وسط هذا الجو الطافح بالمرارة، تارة عبر معاينته لتحولات كريم الوجودية وهو يحاول الإفلات من سطوة التصورات الأيديولوجيا عن الفرد الخانع إلى رحابة الإنسان الحر السيد لنفسه "لا أحد يذهب إلى أي مكان، حتى لو كنا سنذهب إلى الثورة، برفقة أحد، فكل واحد يذهب وحده، وينتصر وحده، ويموت وحده". وتارة أخرى عبر فيصل، فتى المكتبة النبيل، التي أظهرت لنا قصصه، قدرة الخيال البشري على منازلة الأيديولوجيا في عقر دارها وبنفس أدواتها؛ الحلم البهيج. كما قدرتها على زعزعة يقينياتها الكبرى حول الزعيم المنقذ وهيبيته ووقوفه خارج النقد" وصار رجال الشرطة يضربوننا بالخيزرانات، ويقولون: أرجعوا يا بقر، ياحمير، يا أولاد الكلب.. وجاءت لطيفة وقالت: نحن فقراء يا رئيس، والدنيا لا تمطر، وليس عندنا قمح أو شعير أو رز. فقال الرئيس أحضروا لهم القمح والرز. قال قائد الشرطة: لعنة اللهم عليهم".