يستمد الفقر طاقته الميلودرامية في مخيلتنا من ارتباطه الحتميّ بالبؤس. فكلمة "الفقر" وحدها تستحضر مشهدية البؤس بمختلف أشكالها وطبقاتها الفجائعية، عبر تراكم مخزن في الإدراك الجمعي، شكلته القراءة والكتابة والمشاهدة والمعايشة الحية، حتى إن البعض ليستهجن اعتبار الفقر والبؤس كلمتين منفصلتين وكل واحدة منهما قائمة بذاتها.

وربما يظن المرء أن تناول الكلمتين في سياق مغاير لتلازمهما، ليس إلا من ألاعيب النحويين والمتشددين للغة. ولكي يطمئن قلب القارئ، لا أحاول هنا توسيع الفارق المعنوي بين الفقر والبؤس ولا أريد العبث بثوابته التخيلية، التي لا تنفك تربط الفقر بصور البؤس الدرامية المعتادة، بل أحاول أن أفهم معه ما لذي يجعل البؤس ملزمًا بالفقر إلى هذه الدرجة، وهل كل فقير هو بائس بالضرورة والحتمية؟ وما المعيار المستخدم في تحديد الفقر، وإن نجحنا في تحديده؛ هل هو معيار فاعل في كل البيئات الاجتماعية والنظريات الاقتصادية؟ وإن حدث وكان فاعلًا، هل يمكن أن يكون هو ذاته المعيار الذي نستدل به على حالة البؤس ومظاهرها؟

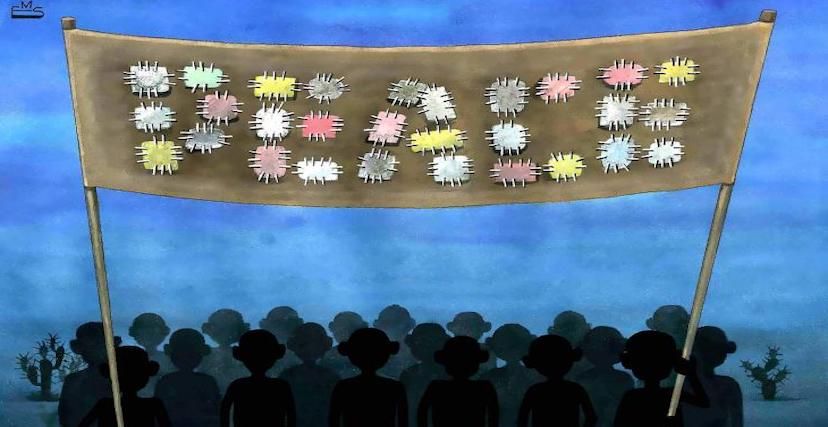

الفقر درجات والفقراء شرائح، ثمة فقراء وادعون وفقراء بائسون. والوادعون متمسكون بما يبقيهم ضمن دائرة الحاجات الأساسية، أما البائسون فلديهم نظرة أكثر اتساعًا لفهم الفقر وتعريف الفقير

إن البحث في هذا المضمار الاصطلاحي سوف يقودنا بلا شك نحو التاريخ بمختلف مراحله من الأقدم إلى الأحدث، والمفارقة العجيبة أننا سنجد الفقر والتاريخ متلازمين أكثر من تلازم الفقر والبؤس. فالفقر ظاهرة تاريخية شكلتها أنماط العيش المختلفة وأساليب الإدارة السياسية للاقتصاد، فتدرجت هذه الظاهرة وتحولت وتغيرت تبعًا لتغير تلك الأنماط والأساليب. بينما البؤس "الملتزم بالفقر" هو ظاهرة حديثة نسبيًا. بل يمكن القول بكل شجاعة إن الاستدلال على الفقر بمفهومه المعاصر يكون عبر البؤس، فالبؤس هو صورة الفقر المعاصر وسمته. والبؤس في هذا السياق ليس ملزمًا بالفقر وحسب؛ بل إنه يعد أدنى درجات الفقر.

وإن اتفقنا جدلًا على أن الفقر بالتعريف هو الافتقار إلى الحاجات الأساسية التي تضمن البقاء على قيد الحياة من طعام وشراب ومسكن، فذلك يحد من الفعالية المعيارية التي تحدد من هو الفقير حقًا. لكن إن وسعنا مساحة التعريف لتتجاوز الحاجات الأساسية وتشتمل على حاجات ثقافية واجتماعية وعلى القدرة والفعالية، سوف يتخذ الفقر هنا جوهرًا سياسيًا واضحًا وهو الحرمان. إذا إن وعي الفرد بالحرمان يعظم الشعور بالفقر ويقوده إلى السقوط الحر في هوة البؤس.

ومثلما أن العمل في زمننا هذا ليس شرطًا لانتفاء الفقر؛ كذلك فإنّ الفقر ليس سبيلًا كافيًا للاستدلال على حالة البؤس. فالفقر درجات والفقراء شرائح، ثمة فقراء وادعون وفقراء بائسون. والوادعون متمسكون بما يبقيهم ضمن دائرة الحاجات الأساسية، أما البائسون فلديهم نظرة أكثر اتساعًا لفهم الفقر وتعريف الفقير، فالبائس يدرك بمرارة حقيقة إقصائه من الملكية وانعدام الأفق، حتى وإن كان هذا البائس يجد ما يسد حاجاته الأساسية.

وإن كان الفقر ظاهرة تاريخية فعلاقته بالبؤس اتخذت أشكالًا متغيرة قربًا أو بعدًا في العمق أو في السطح من البؤس، وربما يتمترس البؤس في أقصى درجات الفقر عمقًا في العصر الحديث، لكنه عبر التاريخ لم يكن بهذا الوضوح مثلما هو اليوم، إذ إن الدين كان عاملًا حاسمًا في توجيه تصور المجتمع عن الفقراء، وبالتالي الطريقة التي يقترن فيها البؤس بالفقر، فالمجتمعات المتدينة على اختلاف الأديان كانت تنظر إلى الفقر نظرة إيجابية بوصفه دلالة حية على الغنى الروحي. وتصف الفقراء بانهم أحباب الله، وتسبغ النظرة الدينية على الفقر حالة من القدرية، تضع الفقراء في خضم اختبار روحي، وتوحي بأن الرب اصطفاهم لميزة روحية فيهم تسمو على الماديات والحاجات الدنيوية المتدنية إذا ما قورنت بالروحانيات. فقد كان الفقير في أوروبا الإقطاعية ذات السمات الريفية على صورة المسيح المخلص الذي قدم جسده على مائدة الرب فداء عن المنغمسين في الملذات والتائهين في عوالم الماديات؛ فداء لفقراء الروح. وفق هذا التصور الكنسي للفقر كان ينظر إلى الفقير بوصفه " قديسًا"، وصورة البؤس المقترنة به تأخذ هنا شكلًا مغايرًا عن حالة البؤس الحديثة، فالبؤس في هذا السياق تمثل للزهد وطريقة تتجاوز إثارة التعاطف إلى التسويق الرمزي للروحانيات، وبهذا يتخذ الإحسان إلى الفقراء مظهرًا تعبديًا وسبيلًا للإثراء الروحي. الأمر ذاته ينطبق على الإسلام في جعل التصدق والإحسان جزءًا من الإيمان وطريقة للتعبد، لكنه يبدو أكثر حزمًا تجاه الفقر، فالإسلام على مستوى النص في القرآن والحديث يُعلي من قيمة العمل ويقدر المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف، ويثني على الاتكال على الله في طلب الرزق لكنه يحث الجميع للسعي في طلبه.

كما أن النص الإسلامي لا يحمل أي أدانة للأغنياء، بل يجعل من غناهم امتحانًا إيمانيًا لإظهار قيم التكافل الاجتماعي والإيثار، ويثيب المتكافلين والمؤثرين منهم بتعبيد طريقهم إلى الجنة بالصدقات وإيتاء الزكاة لمستحقيها.

نجد في هذه المقارنة السريعة أن نظرة الإسلام للفقراء ليست إيجابية بالكامل ولا سلبية بالمطلق، لكنه حتمًا ينظر إلى البؤس المقترن بالفقر على أنه جحود وضعف في الإيمان بقدرة الله على تيسير الرزق.

بعد أن سلبت الدولة الصناعية من الكنيسة أحقية احتواء الفقراء والتعامل مع الفقر، سعت الدولة إلى تنظيم ظاهرة الفقر وطورت حساسيتها تجاه موضوعة البؤس، ونظرت إلى الفقراء "البائسين" كشريحة متمردة تتجاهل واجباتها تجاه المجتمع وتهدده بالفوضى

إن هذه النظرة الدينية للفقر، أقله على مستوى أوروبا المسيحية، لن تدوم، فمع موجات الإصلاح الديني بدأ الفقر يفرغ من محتواه الديني، وبدأت تلك الدلالات اللاهوتية للبؤس المقترن بالفقر تبهت وتتلاشى، فلم يعد ينظر إلى الإحسان على أنه طريقة لنيل الخلاص وإثراء الروح، بل أصبحت أوروبا الصناعية تقسم الفقراء إلى قسمين "فقراء المسيح" المنخرطون في الأعمال محدودة الأجر والتي بالكاد تسد الحاجات الأساسية، و"فقراء الشيطان" وهم الكسالى والمشردون والناقمون البؤساء.

بعد أن سلبت الدولة الصناعية من الكنيسة أحقية احتواء الفقراء والتعامل مع الفقر، سعت الدولة إلى تنظيم ظاهرة الفقر وطورت حساسيتها تجاه موضوعة البؤس، ونظرت إلى الفقراء "البائسين" كشريحة متمردة تتجاهل واجباتها تجاه المجتمع وتهدده بالفوضى وتعيق استقرار النظام، أدى هذا التفريغ للفقر من محتواه الديني إلى إعادة تعريف الفقر وفق المسؤولية الاجتماعية، وصار ينظر إلى الفرد كقيمة من خلال التزامه بواجباته تجاه المجتمع. لا من خلال ما يمثله من تصورات دينية.

إن المعايير التي تحدد مفهوم الفقر متنوعة وكثيرة، وذلك يعد دليلًا على غياب القدرة على تحديد دقيق لمفهوم الفقر. واحدة من تلك المعايير ترى في الدخل معيارًا لتحديد الفقر وتضع حدًّا للدخل وكل ما دونه يعتبر فقيرًا، لكن ذلك لا يستوي مع اختلاف القدرات ووسائل الإنتاج والمتطلبات وطبيعة المجتمعات. فما يعتبر حدًا أدنى للدخل في بلد أوروبي يعتبر ثروة في بلد آخر، وبذلك لا يمكن اعتبار الدخل مقياسًا، أما إن كان المعيار لتحديد الفقر يستند إلى إشباع الحاجات الأساسية التي تبقي الإنسان على قيد الحياة فذلك يختلف تبعًا لطبيعة تلك الاحتياجات، فغياب القدرة والفعالية على إشباع تلك الحاجات يعد فقرًا بالمطلق، أما وجود تلك القدرة بشكل متقطع وغير مستمر يجعل من الفقر مفهومًا نسبيًا.

إن التركيز على الوسائل لتحديد مفهوم الفقر يقصي الغايات من تلك الوسائل، والتي تتعلق بالدرجة الأولى بتحقيق أنماط للعيش الكريم. وهذا التخبط المعياري يجيب عليه الفشل الذريع للسياسة "التمثيلية" تجاه السياسات الاجتماعية، فالتفسيرات الليبرالية لحقوق الإنسان هيمنت بشكل كامل على سلوك الدولة الديمقراطية المعاصرة، وجعلت جل تركيزها ينصب على تأمين الحقوق المدنية والسياسية للفرد، ولم تُولِ ذات الأهمية للحقوق الاجتماعية. فالتركيز على الحريات الفردية فسر بشكله الأكبر بطريقة سياسية ولم ينظر للحقوق الاجتماعية بذات الدرجة من الاهتمام، ولم تنظر الفلسفة الليبرالية إلى الحقوق الاجتماعية بطريقة تجعلها تتماهى مع الحريات الفردية، وأي انتهاك للحقوق الاجتماعية هو بالضرورة انتهاك للحقوق المدنية والسياسية للفرد. إن غياب التنظير حول مفهوم الفقر وهشاشة المعايير المحددة له، وعدم تضمينه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالشكل العميق والكافي، سلب "الفقراء البائسين" بالنتيجة حقوقهم المدنية والسياسية. وأحالهم إلى أفراد منزوعي القدرة والفاعلية على الاندماج فضلًا عن الإقصاء من الملكية.

وليس هذا وحسب، إذ اقتربت الليبرالية الجديدة في الديمقراطيات المعاصرة منذ منتصف القرن العشرين من التفسيرات اللاهويتة والكنسية الشائعة في القرن السابع عشر، عبر فرزها للفقراء على أنهم "فقراء المسيح" و"فقراء الشيطان"، من خلال تبنيها لسياسات تعيد ضبط مفهوم العدالة الاجتماعية، وفق تصورات اقتصاد السوق الحرة التي ترى في الفقر ظاهرة طبيعية وحتمية يتحمل فيها الفرد الجزء الأكبر من المسؤولية عن فقره. وصبت جل تركيزها لاختزال الديمقراطية بالتمثيل السياسي، وتحولت الديمقراطية المعاصرة إلى دور وظيفي مهمته تنظيم اقتصاد سوق مجتمعي على المستوى المحلي والعالمي، وهذا الوظيفة الحديثة للديمقراطية المصاغة وفق نظرية الليبرالية الجديدة تدرك أن ثمة هامش لا بد من المناورة فيه لضبط مفهوم الفقر وفق مصطلح "فقراء المسيح"، كي لا تنزلق المجتمعات نحو الفوضى.

والظهور بمظهر دولة الرعاية الاجتماعية هو ثمن لا بد من دفعه لتحافظ الليبرالية الجديدة على حد أدنى من سياسية ديمقراطية حيوية تحرس رأس المال المتوحش المهووس بمراكمة الثروات والاستحواذ على الملكية وإقصاء الضعفاء منها. ففلسفة الليبرالية الجديدة هي فلسفة الحد الأدنى، حد أدنى من الديمقراطية، حد أدنى من الدولة، وحد أدنى من دولة الرعاية الاجتماعية.

لذلك، نحن مواطنو دولة الرعاية الاجتماعية على قيد الحياة؛ ليس لنا نمط حياة محدد وواضح، مسلوبو القدرة والفعالية، فرحون بسذاجة طفولية بحقوقنا المدنية والسياسة؛ وبأننا ما زلنا على قيد الحياة ونشبع حاجاتنا الأساسية.

نحن "فقراء المسيح" الطيبون. هل نحن كذلك حقًا؟ لا.. فنحن لسنا إلا بائسين.