لماذا نرسم زهورًا ونعلق صورها في غرفنا؟ لماذا نرسم أجسامًا ونعلقها أيضًا في غرفنا؟ لماذا نرسم أي شيء؟ هل نريد من الرسم أن نتذكر؟ أن نجعل ما عشناه ورأيناه وخبرناه مؤرشفًا؟ ما هي علاقتنا بالألوان؟ كيف يتحول العالم أمامنا إلى ألوان نقتنص لحظة تفتحها اقتناصًا؟ هل نريد القول إننا رأينا العالم والمحيط في لحظة لن تتكرر؟

لا يختصر هذا البيت عالمنا قطعًا، لكنه ملجأنا. وكل إقامة فيه مهما طالت هي إقامة في الملجأ مع الذكريات، وليست إقامة في العالم مع ساكنيه

هذه أسئلة كثيرة، لكنها على الأغلب تختص بمراحل سابقة على الراهن الذي نعيشه. لكن اختصاصها المغرق في قدمه هذا ما زال يملك بعض الإشارات التي قد تكون موحية لنا في يومنا وفنوننا على حد سواء.

لنبدأ بالتماثيل واللوحات المرسومة للقديسين والأولياء. في تلك اللحظة التاريخية على الأرجح، كان أسلافنا يريدون أن يجعلوا من اللوحة قبلتهم. يصلون ويركعون أمام صور الأنبياء والقديسين التي تقع موقعًا محددًا في البيت أو الكنيسة أو القلعة أو الساحة العامة. يتحول التمثال في هذا الموقع الثابت الذي يتبوأه، مع الوقت إلى مكان لا يمكن أن نشغله بأي شيء آخر سوى موضوعه. زاوية التمثال أو اللوحة في المنزل هي الزاوية التي لا يمكننا أن نعدل في هندستها. تصبح مع الوقت الزاوية الأثبت في المنزل، والأخيرة التي تتعرض للإزالة أو التهديم. حياتنا في المنازل والبيوت تتمحور مع الوقت حول هذه الزاوية، بوصفها الزاوية التي نلجأ إليها بانتظام. وعلى نحو مماثل، قد تصبح طاولة الطعام في البيت معلمًا نزوره كل يوم، وسرعان ما نقرر أن نزينها بلوحات تناسب وظيفتها. فنعلق على جدرانها صورًا للفواكه والصحون والملاعق. السرير أيضًا يتحول إلى معلم آخر، نعلق على جدران غرفة النوم صورًا تناسب المقام فيها. في خلاصة هذا السعي، نبدو كما لو أننا ننشد الاكتفاء والاستقرار، في عالمنا الضيق. وهذان الاكتفاء والاستقرار يبدوان غير ممكنين، من دون أن يذكرنا المكان الذي نقيم فيه بكل خبراتنا التي خبرناها، وكل المشاهد التي رأيناها، وكل الأحباء الذين عرفناهم، وغاب بعضهم، وكل المعتقدات التي نؤمن بها. كل هذه الإحالات التي نزنر أنفسنا بأمثلة عنها، هي ما يجعل حياتنا، في وحدتنا وخوفنا، أقل وحدة وتخويفًا. نرسم لنتذكر. أو أننا نصنع للوحات والرسوم مكانة رفيعة، لكي نتذكر أننا لسنا فئران هذه البيوت. ولا يختصر هذا البيت عالمنا قطعًا، لكنه ملجأنا. وكل إقامة فيه مهما طالت هي إقامة في الملجأ مع الذكريات، وليست إقامة في العالم مع ساكنيه.

مع الفرص التي أتاحتها المدن الكبرى أمام زائريها وساكنيها في جعل كل ركن من أركانها موقعًا للعيش المؤقت، تغيرت مواقع هذه الأعمال الفنية وتبدلت وظائفها على نحو واضح وجلي. المدن حفلت بمطاعم تغنينا عن المداومة على طاولات الطعام في بيوتنا، وازدحمت بفنادق تجعل من نومنا وإقامتنا المؤقتة تشبه نومنا وإقاماتنا الدائمة في البيوت. ثم إن ازدهار تجارة البيوت المستأجرة في المدن، جعلتنا إلى هذا الحد أو ذاك، ندرك أن لا أمكنة للقديسين في الشقق والبيوت التي نقيم فيها مؤقتًا، وأن تأسيس زوايا القديسين التي درجنا على تأثيثها في البيوت أصبحت من أعمال مؤسسات غفلة، وعلينا أن نقدس القديسين الذين يصادف أن نجد معابدهم وزواياهم في المكان الذي نقيم فيه، لأن جماعة أخرى سبقتنا وقررت أن تكون هذه الزوايا زواياهم؟

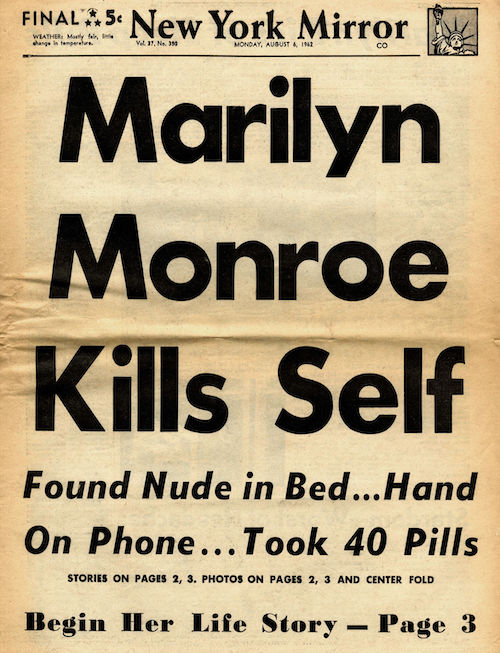

صور مارلين مونرو المنتشرة في كل مدينة تشبه بهذا المعنى صور القديسين في كنائس أوروبا القرون الماضية وكاتدرائياتها. وهي أيضًا تشبه القديسين. تحضر مع انتشار صورها سيرتها، ما نعرفه من سيرتها، وهو غالبًا عام ومنتشر بين الناس. لكن صور مارلين وصحبها من المشاهير، ما زالت توظف نفسها في الموقع الذي كانت تؤديه صور الحقول والزهور والمصانع التي كانت تظهر في لوحات الرسامين من قبل. وعلى نحو مماثل حلت مراكز تجارية كبرى، وأبنية غريبة ومستغربة صممها معماريون مميزون، محل معابدنا وكنائسنا ومراكز حجنا اليومي في هذا العالم. في الأثناء، يذهب كل ما تغبر درجته ويخفت بريقه إلى المتاحف. كما لو أن المتاحف في هذا المقام ليست إلا تذكيرًا مهيبًا بأن هذه المدينة أو هذا البلد ما زال قائمًا وحيًا ونابضًا منذ أزمان سحيقة. وأن الطبيعة لم تقو عليه، ولم تقتله أنواؤها.

ادعاء المتاحف الآنف ذكره يندرج في أعمال سلطات معنوية وشؤونها. ويصعب أن نجد وشائج بين هذا الادعاء وهموم الفرد، أكان فنانًا أم متعبدًا. ذلك أن الفنون لا يمكن أن تؤدي وظيفة الدلالة على قوة السلطة وثباتها إذا كانت في أصلها ومنشأها أعمال أفراد، تنطلق من همومهم ورؤيتهم ونظرتهم لهذا العالم. كما لو أن كل قطعة فنية تدخل إلى المتحف، هي علامة انكسار الفنان الذي أنجزها. دليل قاطع على أن الحياة استمرت على الشكل الذي رسمته لها هذه السلطات رغم كل ما ادعاه الفنان وكل ما اعترض عليه. مارلين مونرو أيضًا حاولت أن تواجه العالم الجشع بفتنتها، لكن هذا العالم انتحرها ليُبقي على صورتها بوصفها واحدة من ضحاياه. كما لو أن المتاحف لا تعرض شيئًا أكثر من تعداد الضحايا الذين قطعت رؤوسهم وأزهقت أحلامهم وأرواحهم وهم يحاولون جعل هذا العالم أقل متحفية مما هو عليه.