يلخّص لنا أرسطو الخيبة في عبارة واحدة: الحرمان من استخدام أشيائنا الجميلة.

كثيرًا ما أكرر في ذهني تنويعة بسيطة لهذه العبارة تحيل هدر الأشياء الجميلة الممكنة إلى حالة الاستبداد وجبروت السلطوية وصولة القمع. أتخيل، كم من صورة جميلة، كم من قصيدة أجمل ورواية أفضل، كم من سيرة أصدق، كم من أغنية ساحرة، كم من حكاية حب وعشق، كم من أسرة كان ليكبر أفرادها معًا، بلا هجرة ولا تهجير، بلا خوف من اعتقال طويل ولا رعب من تغييب إباديّ، كم من طفولة كانت لتكون أغنى وأجمل وأكمل، كم من صلاة كانت لتكون أصدق لو أنها واقعة ضمن اختيار حرّ من متعدّدات ممكنة. أفكّر بكل الأشياء الجميلة الممكنة والحرمان منها ومن استخدامها، وألوم الاستبداد، تلك "الرذيلة التعيسة"، في السياسة وما دون ذلك.

الخيبة كما يراها أرسطو هي الحرمان من استخدام أشيائنا الجميلة

ضمن الـ"ما دون ذلك" هذه، وبسبب الكأَبِ الجاثم جرّاء انغلاق الأفق أمام تحلحل الأوضاع السياسيّة، واتساع الفجوة بين ما كان مأمولًا قبل سنوات وما بات ممكنًا اليوم، وملاحظة كل ما يرتبط بذلك من تأزّم في الشأن الحيويّ العام والبنية الاجتماعية والثقافة السائدة، يجد الواحد منّا نفسه في بحثٍ عن استبدادت أصغر، في دوائر يمكنه التأثير بها: مكان العمل، الأصدقاء، العائلة، الأسرة، وثم حين تدور الدوائر وتضيق، ينكفئ الواحد على نفسه، ويروح في المسارات الوحيدة التي ما تزال مفتوحة أمامه، في التحصيل المهني أو الدراسي؛ في السعي وراء تحسين صحّة أو تخسيس وزن؛ أو في تحويش أية قيمة رمزيّة حقيقية كانت أو متخيّلة. آخرون يبيعون أنفسهم، كلها أو بعضها أو ما تبقى منها، لوحوش الاكتئاب والقلق المفرط وتعسر المزاج والذعر المزمن والحزن المتواصل. منا من يروح بعيدًا في هذه الطريق، آخرون يتمّونها عن آخرها، وقليلون يسلمون منها.

في مقدمة كتابه عن أثر اقتصاد الانتباه وأدواته الرقميّة على الفعل السياسي سواء على مستوى الإمكان أو الممارسة، يقول الكاتب الأمريكي جيمس ويليَمز إن إنجاز أي فعل ذي بال يتطلب امتلاك القدرة على توجيه الانتباه الكافي نحو شروط القيام به، وهي قدرة يجادل الكاتب أنّها تضعف وتكاد تتلاشى، لدى أعداد هائلة من البشر المرتبطين بالفضاء الرقمي اليوم، وعلى نحوٍ يؤثّر بشكل مباشر على حريّتهم، عبر استلاب ملكة الانتباه الضروري للعناية بالشؤون الهامّة والتأمّل بها، وحرمانهم من القدرة على "استخدام الأشياء الجميلة". خيبة كبرى، كما يخبرنا أرسطو.

هذا السلب المستمرّ للانتباه والتركيز والامتثال شبه القسري لأدواته، يحصل كما يقول ويليمز، الذي عمل سنوات لدى جوجل قبل أن ينتقل إلى بريطانيا للدراسة في "معهد أكسفورد للإنترنت"، يحصل ضمن حلقة مفرغة من بضعة أوهام مريحة: فهذه الشركات التقنية الكبرى، تقدّم لنا وعدًا بتوفير سلعة رسخ في وعينا بها أنّها عزيزة (أي غير وفيرة، رغم أهمّيتها، وهو أمر صحيح تاريخيًا)، وأن الخدمة/المنحة العامة التي توفّرها لنا هذه الشركات، هي في جعل هذه السلعة متوفّرة فورًا وبلا حدود، وجعلها على بعد نقرة واحدة فقط عن أي جهاز محمول مرتبط بالإنترنت. الحاصل كما يرصده ويليمز وسواه- مثل نيكولاس كار في كتابه الشهير "السطحيون" أو يوهان هاري في كتاب "التركيز المسلوب" (وهنا حوار مع مؤلّفه نشر سابقًا في التراصوت)- هو أن هذه المنح المعلوماتيّة قد فاضت على المستخدمين بوفرة مقلقة وسرعة مربكة، حتى استحالت إلى أعباء متراكمة تتفلّت منا فائدتها باستمرار.

إلى جانب وهم المعلومات هذا، ثمة سراب آخر من المتعة الموعودة، وهي محض دعاية، تملك الشركات الكبرى أوراقًا مؤثرة عديدة (وكوادر عليمة من أفضل العقول، متخصّصين بفهم كل شوارد النفس وسلوكها وانفعالاتها)، لإغرائنا بالبحث الدائم عنه، مع الحرص على أن يتواصل الإغراء مع تزايد التأمّل في هذه التطبيقات التي تتغذّى على بياناتنا وأنماط سلوكنا فتفهم خوارزمياتها ما قد يذكيّ هذا الوهم ويلهب إغراء اللحاق خلفه. إنه وعد غير منقطع بالمتعة يترافق مع العمل الواعي على تأجيلها، ثمّ لو حصل وتحقّقت في لحظة نادرة ما، فإن ذلك سيثير رغبة جديدة في تكرار تلك المتعة العابرة السابقة، وهكذا دواليك.

يشرح لنا ويليمز الأمر بعبارة بسيطة: إن أهداف الشركات المشغّلة لهذه التقنيات الرقمية، وهي الشركات الكبرى (جوجل، وفيسبوك، وآبل، وأمثالها)، ليست متسقة في أساسها مع أهدافنا ومقاصدنا نحن البشر. وليس ذلك لأنّ القائمين عليها بالضرورة أشرار، فهو نفسه عمل بها، ولم يكن في باله حين انضمّ لكوادرها أنه سيهندس تقنيات وخوارزميات من شأنها أن تمحق قدرة البشر على التركيز والاهتمام بما هو أصلح لهم. كل ما في الأمر هو أن الفلسفة الأساسية التي قامت عليها نماذج أعمال هذه الشركات، هي السعي وراء انتباه المستخدمين والعبّ من تركيزهم، أيًا كانوا، والتبشير بجدوى تطبيقاتها لنجاحهم وتطوّرهم، والتدليل عليها ليلَ نهار باعتبارها مفتاح معرض كبير للسعادة وتحقيق الذات، وأن أي سعادة لا تمرّ عبرها وتعرض في سوقها، محكوم عليها بالنقص والنسيان.

إنّها لعنة معلومات، أو لعنة هذه الطريقة في توفير المعلومات. لو أن أرسطو موجود بيننا اليوم، لغيّر رأيه عن الكتاب ولما حذّر من خطره الفادح على الذاكرة. فالكتب متوفّرة، وقراءتها بتركيز وتأنّ ينعش الذاكرة ويحميها باتفاق كثيرين اليوم (في العام 2022، أجمع محررو نيويورك تايمز على اختيار القراءة باعتبارها أهمّ نصيحة صحيّة للعام، وبالأخص قراءة الروايات!)، لكن من يحمي القراءة اليوم من إشعارات الهواتف التي تؤزّنا على مدار الساعة؟ ومن يقي تركيزنا من الدفق الغامر والغاشم من المعلومات الذي يشلّ قدرتنا على معالجتها وتخزينها واستعادتها حين نحتاج إليها.

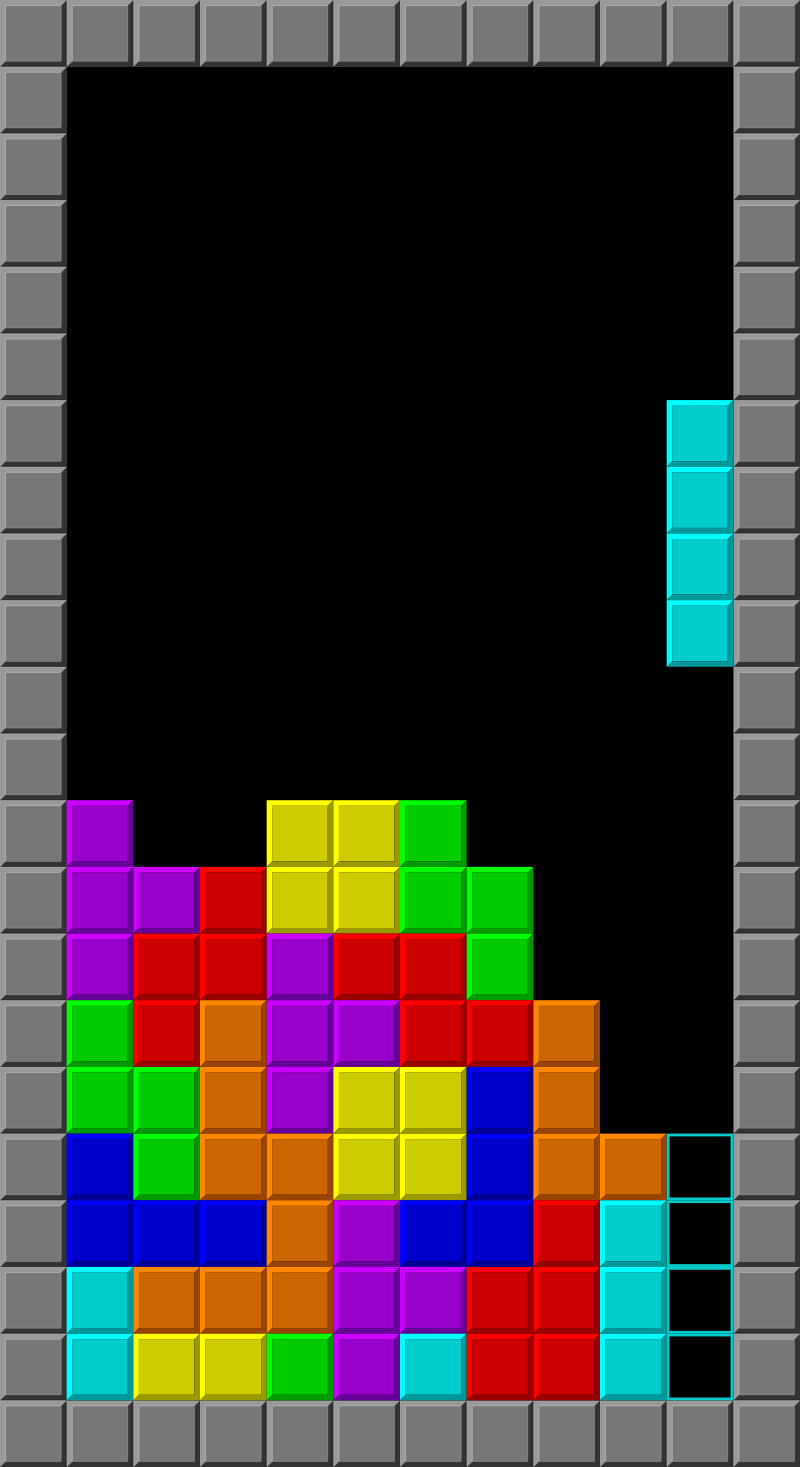

لتقريب الصورة وتوضيح المشكل في أمر المعلومات التي نطفو حولها اليوم في العالم الرقمي، يروي لنا الكاتب قصّته مع لعبة "تيتريس" (انظر الصورة أدناه إن كنت مثلي تعرفها لكن تجهل اسمها). في المرحلة الثانوية، في درسِ الرياضيات (التكامل والتفاضل)، لزمه استخدام تلك الآلة الحاسبة الرقمية الكبيرة، فاقتنى الموديل الأحدث منها، ثم اكتشف أنّ بوسعه تحميل هذه اللعبة عليها. في لحظة ملل قاتلة في الدرس، قرّر ويليَمز أن يلعب اللعبة، وقبل أن يدرك ما حصل، انتهى الدرس! أحبّ الصبيّ ما حصل، وتحوّلت لحظة قهر الملل تلك إلى نشوة منشودة، وظل يحاول اللحاق بها في كل درس، والنتيجة كما يمكن أن نتوقع هي أنّه رسب في أوّل امتحان. كانت تلك أول مرّة يصطدم بها وليمز بشعور الفشل وخيبة الإخفاق. فضيحة كبرى لطالب معروف بذكائه واجتهاده. المشكلة كما يذكرها في كتابه هي أنّ المسار الذي أدى لتلك النتيجة كان واضحًا لديه تمامًا، فقد ظل طوال تلك الفترة واعيًا بالخلل وخطره، لكنّه رغم ذلك ظلّ غير قادر على التخلص منه واستعادة التحكّم بإرادته.

الشاهد في القصّة ليس هنا، بل في اللعبة نفسها. يخبرنا ويليمز بأن التحدي في اللعبة ليس في اللبنات التي تهبط من سقف الشاشة ولا في عددها ولا حجمها، ما دمت قادرًا على وضعها في المكان الصحيح، بل إن التحدي يبدأ حين تتزايد سرعة هذه اللبنات مع التقدّم في اللعبة مرحلة وراء مرحلة، إلى أن تصل حدًا تفقد عنده السيطرة والقدرة على التقليب والتركيب، فتتراكم حتى تصل السقف، فتخسر. يخبرنا الكاتب بأن المعلومات التي توفّرها التطبيقات الرقمية على مدار الساعة عبر هواتفنا وحواسيبنا (وهي تطبيقات نحن ننصبها ونشترك بها بحرّ إرادتنا)، هي تلك اللبنات، والمشكلة ليست في المعلومات ذاتها (عادة)، ولا في حجمها ولا في حقيقة أنّه لا حدّ لها، بل في السرعة المتزايدة التي ترد بها إلى أذهاننا. المعادلة البدهية هنا هي أن السرعات القصوى لإرسال المعلومات تحتّم الإخفاق في معالجتها، تمامًا كما يحصل مع لبنات لعبة "تيتريس".

بعيدًا عن الأشياء الجميلة

بخلاف جيمس ويليمز، لم أخفق في أي امتحان مؤخرًا، لكن تملّكتني الخشية من فقدان القدرة على الدراسة لامتحان أو واجب ما لو فرض عليّ ذلك.رحت أفكّر بقلق بالمرحلة الضرورية التي سيكون عليّ تجاوزها لو أدركت فجأة أن عليّ الانغماس في مشروع ما، وأحرّر نفسي من كل شاغل يحول يعيق التركيز فيه. وأنا أفكّر في هذا السيناريو المتخيّل، رحت أعدّد بعض الأمور التي يلزمني القيام بها أو استئناف العمل عليها: دراسة تلك اللغة التي أحبها، التركيز في القراءة في بعض الشؤون التي أهتمّ بها، مراجعة بعض الكراسات القديمة التي اعتدت على النظر فيها وتقليب صفحاتها، التأكّد من شحن الكيندل، أو الحرص على أن تفرغ بطاريته العنيدة التي لم تفرغ منذ فترة من قلّة الاستخدام (قد تدوم شحنة الكيندل بضعة أسابيع إن لم يكن مرتبطًا بالإنترنت). تذكّرت أيضًا أن جزءًا من الوقت الذي لطالما أوهمت بأني مضطرٌ لصرفه على الهاتف وأنا أتفقد إشعارات تويتر وإنستغرام على الهاتف، والخضوع لغريزة "التنظيف والتوضيب" التي تحفزّني للتأكّد من عدم تضييع إشعار إلا وقد عرفت ما وراءه، وكأنه سوسة يجب القضاء عليها، أنّ هذا الوقت له مصارف أخرى هي أولى به، وهي مصارف تتضاعف فيها قيمة الدقائق، لأننا نقضيها في أنشطة ذات معنى، مع من نحبهم ويهمّنا أمرهم حقًا.

تخلّصت تمامًا من تطبيقات التواصل الاجتماعي (على الهاتف). ثم تخلّصت تمامًا من الحاجّة الملحّة للّفلفة على الشاشة الصغيرة وتمرير الإصبع لتحديث "الفيد" الذي لا يكّف عن إلقاء ما هو جديد أمامي، من عواجل وأخبار ومقالات وتعليقات وإعلانات، إعلانات، إعلانات، تفلّ قدرتنا على إرادة ما نريده نحن، بحسب تعبير الفيلسوف الأمريكي هاري فرانكفورت، وتستنفد العزم الذي نحتاج إليه لتأليف حياتنا وفق أهدافنا وتوفير ما نحتاجه من طاقة لمواجهة فائض التحدّيات اليوميّة وخيباتها الطبيعية، لا وفق أهداف ومصالح شركات كبرى.

لقد تخيّلَ الكاتب في فقرة مبكّرة من كتابه أنّ عصر النضالات السياسيّة الكبرى قد ولّى، وذلك لأن أسلافه المؤسسين قد أرسوا قواعد الحريّة والديمقراطية في بلادهم، ولم يعد ثمّة إلا ضرورة حمايتها كمكتسبات ضامنة للعدالة والسلم والتنمية. ثم يستدرك صاحبنا ويقول إنّه أدرك كم كان على خطأ، وذلك لأن النضال السياسي والأخلاقي الأكبر في هذا الزمن، في تقديره، هو النضال في سبيل تمكين البشر من استعادة الانتباه المفقود ووقف هدره على ما لا يستحقّ من التهريج وسفاسف الأمور .

قد نتفق معك يا وليمز، ولو أن هذا التحرر في الانتباه في سياقنا نحن هو نضال أصغر، أو جولة آمنة منه، نوعٌ من خلاص فرديّ ممكن، للمغلوبين على أمرهم، والمرهقين بمعضلات الاستبداد المستطيل والمركّب، والمغتربين/المغرّبين عن ذواتهم، والمستباحين الخائفين من التفتّت من فرط الهشاشة الفردية والمجتمعية، المحرومين بلا جدوى من أشيائهم الجميلة والقدرة على استخدامها.