تغيب عنّا نحن سكان المنطقة العربية الكثير من أسرار السياسة وحقائقها. ومن النادر للإنسان هنا أن يفهم كيف تحكم حكومته، وكيف يتصرّف رؤساؤه وملوكه، فلا أحد يخرج علينا من الغرف المغلقة ليخبرنا بقراراتها، ولا السقف السياسي يسمح للصحفيين بالتقصّي عن أسرار الساسة.

لكننا لحسن الحظ (ولسوئه أيضًا) نعرفُ الكثير من أسرارنا بعيونٍ الصحافة الأمريكية، التي يتمتّع صحفيّوها بحمايةٍ تتجاوز أحلام الصحفيّ العربي. وهكذا تتكشّف لنا أسرارٌ عن العالم العربي وواقعه السياسي والاقتصادي والأمني لم نكن لنعرف بها لولا الإعلام الأمريكي.

الواشنطن بوست واحدةٌ من الصحف التي تتفضل علينا (أقولها مازحًا طبعًا) بأن تكشف لنا بعض الأسرار.

لم أقرأ يومًا "عن" الصحيفة التي يقتبسُ الإعلام العربي "من" منشوراتها كلّ يوم، سواء أخبرتنا بجديد أو أعادت نشر خبر معروف، وذلك رغم أنني شاهدت فلمَي "ذا بوست" و"كل رجال الرئيس" اللذَين وثقا جزءًا من تاريخ الصحيفة، لذلك قررت أن أبحث أكثر في تاريخها وكيف صارت "الواشنطن بوست" التي نعرفها اليوم.

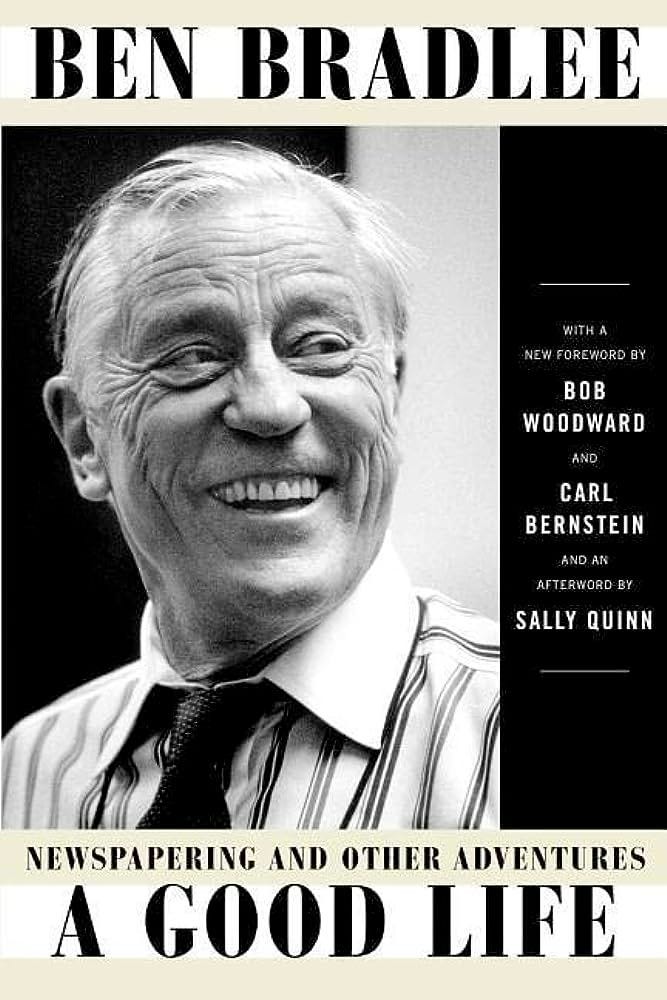

في هذا المقال سأقدّم بإيجاز خلاصة بحثي عن تجربة الصحيفة وتاريخها من خلال قصة بينجامين برادلي، أبرز من ترأسوا تحريرها. كما سنستكشف معًا وصفة برادلي لإنعاش الصحيفة، وسنصل إلى فهم دور الصحافة خاصة في السياق الذي تعيشه منطقتنا.

جذور لا تُذكر كثيرًا

افتح موقع الصحيفة وسيقفز شعارها أمام عينيك: "الديمقراطية تموتُ في الظلام"، شعارٌ جديد تبنّته عام 2017، لكن قبل ذلك بقرن ونصف القرن، أي عام 1877، تأسست الصحيفة على يد أمريكي أبيض من مناصري العبودية. ثمَّ بيعت الصحيفة عدّة مرات، ومع كل صفقة، كانت توجهاتها السياسية تميل مع ميول المشتري الجديد.

تأسست الواشنطن بوست على يد أمريكي أبيض من مناصري العبودية، ثمَّ بيعت عدّة مرات، وكانت توجهاتها السياسية مع كل صفقة تميل مع ميول المشتري الجديد.

وفي عام 1933 أصبح يوجين ماير المالك الجديد للصحيفة. ويعد ماير أحد مؤسسي الإمبراطورية الأمريكية؛ وهو مصرفي ورجل أعمال يهودي أدارَ البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان أول رئيسٍ للبنك الدولي.

أورث ماير الصحيفة لعائلته التي استمرّت في إدارتها حتى شراء الملياردير جيف بيزوس لها في 2013.

لماذا أزعجك بهذه التفاصيل؟ ذلك لأن الصحيفة تعد مصدرًا أساسيًا لتحليلات وأخبار ينشرها الإعلام العربي، ويجب أن تظل جذورها حاضرةً في أذهاننا، فهذه الصحيفة، شأنها شأن غيرها من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، وُلدت من رحم السياسة الأمريكية وتقلّبت معها، وعبّرت منذ اللحظة الأولى عن مصالح ومواقف سياسية.

والآن، لننتقل إلى برادلي، أهمّ رؤساء تحرير الواشنطن بوست، وكيف أصبح الرجل الذي قاد الصحيفة ووضعها في قلب السياسة والصحافة الأمريكيتين. ومن أجل أداء هذه المهمة، بحثت في سيرته الذاتية واطلعت على شهادات لمعاصريه.

رجل هامشي في صحيفة هامشية

ما إن فتح برادلي عينيه على الدنيا، حتى انضمَّ لسلاح البحرية الأمريكية. وفي المحيط الهادئ تعلّم دروسًا عن حقيقة السلطة: السلطة تكذب، وتُخطئ كثيرًا، بل قد تخطئ أكثر مما تصيب. وقد رأى هذه الحقائق بعينيه على متن الناقلات الحربية، إذ عُيّن ضابط استخبارات في سلاح البحرية؛ وهذا ليس غريبًا، إذ إن كلًا من الصحفيين ورجال الاستخبارات يبحثون عن معلومات! وهذه التجربة العسكرية القصيرة جعلته متحسسًا من أي سلطة سياسية.

انتهت الحرب، وعاد برادلي ليبحث عن رزقه. ربما حَلُم برادلي المغرور أنه سيترأس تحرير الواشنطن بوست يومًا ما عندما توظف فيها لأول مرة، فهناك بدأ حياته المهنية صحفيًا هامشيًا في صحيفة هامشية كانت الأضعف في واشنطن العاصمة.

ولكن، هذا الدور الهامشي كان مهمًا في تكوين شخصيته الصحفية، فكثيرًا ما يصعد نجوم الصحافة من هوامش غرف الأخبار. كُلِّف برادلي بالعمل مراسلًا في المحاكم ومتخصصًا بتغطية القضايا الجنائية في العاصمة الأمريكية، ولم تكن غالبية القصص التي كان يغطيها ذات أبعادٍ سياسية، وهو ما أبعده عن مركز المدينة التي لا يشغلها إلا السياسة. وهناك تعلّم التعامل مع أنواع الناس المختلفة؛ المحققين والشرطة والقضاة والمحامين والمجرمين وضحاياهم.

ولكن شأنه شأن أي صحفي، أو ربما أكثر، كان برادلي ملولًا، فترك الصحافة مع أول فرصةٍ لاحت له في السلك الدبلوماسي، في وزارة الخارجية الأمريكية. وفي عام 1951 خلع برادلي قبعة الصحفي الذي يراقب السلطة وانضمّ لدعم الجهود الأمريكية الإمبراطورية (أو الإمبريالية، اختر الكلمة التي تناسبك)، ليعمل مسؤول إعلام في سفارة باريس، التي كانت عاصمة إمبراطورية تعيش آخر سنواتها.

وأثناء عمله الدبلوماسي، لاحت له فرصةٌ جديدة انقضّ عليها: مراسل لمجلة نيوزويك في فرنسا. وأن تعمل مراسلًا في فرنسا في ذلك الوقت يعني أن تغطي عموم شمال أفريقيا؛ أي ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب.

ولنفهم السياق بشكل أفضل، فلنتذكر أننا هنا في العام 1956، أي عندما كانت الثورة الجزائرية تتصاعد وكانت فرنسا محتارة معها.

دُعي برادلي والمراسلون الأجانب في باريس إلى رحلةٍ ينظمها الجيش الفرنسي، ليتشرف الصحفيون بمرافقة القائد العسكري لمدة أسبوع كامل. وحتى ذلك الوقت، لم تُغطِ الصحافة الأمريكية الوضع في الجزائر بعيدًا عن الرواية الفرنسية.

ببداهة مفهومة قرَّر برادلي أن يتحدث مع الطرف الآخر، مع "المتمردين"، ولكن ليس أيَّ مقاوم،بل أرادَ برادلي مقابلة واحدٍ من قادة الثورة داخل الجزائر.

وبحسّ الصحفي المغامر (والأبله أحيانًا)، حكى لسائق التاكسي الجزائري عن معاناته، وأنه صحفي أمريكي يريد أن يُوصل صوت أهل البلاد للعالم. ساعده سائق التاكسي في التواصل مع بعض الثوار ممن وعدوه بلقاءٍ صحفي.

باءت المحاولة بالفشل، ونظرًا للتشنج الفرنسي المعروف، فقد اعتقلته السلطات الفرنسية فور عودته لباريس وحققت معه وأصدرت أمرًا بطرده خلال 48 ساعة، ثم جُمّد القرار بضغطٍ أمريكي. والطريف أنّ رئيس تحرير نيوزويك غضب من قرار التجميد، وأراد أن ينشر عنوانًا من قبيل "مهد الحريات تطرد صحفيًا لقيامه بعمله".

بكلّ الأحوال، كانت الجزائر سخيةً مع برادلي وأصبح اسمًا يُطلب ويُسمع له بعد هذه الحادثة، فهذا الصحفي المجهول إلى حدّ كبير تصدّر اسمه دوائر الصحافة الأمريكية ولو لفترةٍ وجيزة، دونَ إنجاز يذكر سوى المحاولة.

برادلي مراسلًا، في باريس عام 1956، بعد محاولته الفاشلة لمقابلة قادة الثورة الجزائرية ومحاولة السلطات الفرنسية طرده من البلاد. حقوق الصورة: Robert Delvac

في أول سنوات الشباب خدمَ صاحبنا في شرق آسيا، ثم تجوّل في أوروبا والمغرب العربي الكبير، وتعرف على ثقافات الدول التي مر بها وسياساتها، وهو يذكر بالمناسبة، أن الجزائر كانت من أصعب البلدان بالنسبة له.

أمامنا إذًا صحفيّ شاب في بداية حياته المهنية، ذو رؤية جيدة للعالم وأوضاعه، وهو مسلحٌ بترحال وأسفار جادّة: مقاتلًا ودبلوماسيًا ومراسلًا.

ورغم تعدد تجاربه، فقد كانت كل من السياسة والمصالح الأمريكية مركز حياة برادلي، مرةً في خدمة الدولة نفسها، ومعظم الوقت في خدمة الشعب مباشرة.

في واشنطن

بعدَ سنوات في باريس، عادَ برادلي عام 1958 إلى واشنطن لتتشابك علاقاته أكثر بالسياسة الأمريكية. ولعل أهمّ صدفةٍ في حياته كانت أن رجلًا اسمه جون كينيدي اشترى منزلًا مجاورًا له، وتقارب الرجلان، فكلاهما يمارس السياسة لكن كلٌ بمهنته؛ إذ إن الأول صحفي، والآخر عضو في مجلس الشيوخ، وسيصبح قريبًا رئيسًا للبلاد (ومن الصدفة أيضًا أنهما من مدينةٍ واحدة وأنهما كانا قد تخرّجا من جامعة هارفارد، وصادف أن والد كلّ منهما يعرف الآخر).

ببراعة الصحفي المحنك، حافظ برادلي على علاقة وثيقة مع كينيدي أثناء رئاسته وحتى اغتياله؛ أحيانًا يلدغ الرئيس (بنقدٍ ناعم)، وفي غالب الأوقات يستفيد منه. وكان كينيدي شخصيًا مصدر "تسريبات" لبرادلي، إذ كانت المعلومة تخرج من شفاه الرئيس ليطبعها برادلي فورًا.

كانت تلك سنوات ذهبية لبرادلي، رأى فيها كيف يتحرك الرئيس ويفكّر، وكيف تتحرك العلاقات السياسية في عاصمةٍ تغيّر مصائر دول أخرى حول العالم.

هذه العلاقة المربكة بين صحفي ورئيس، بين المُراقب وصاحب السلطة، شوّهت من تغطية برادلي لسنوات كينيدي. وكانت هذه علاقة إشكالية لأن الخط الفاصل بين خدمةِ السلطة والاستفادة منها، كان يتلاشى.

ولعل هذا الوضع المرتبك هو بحد ذاته ورطة الإعلام العربي اليوم، على درجات مختلفة: فهناك إعلام مندمجٌ بالكامل في خدمة الدولة (لوحدها دونَ المجتمع)، وإعلام آخر يحاول أن يستقل أو يناور في مساحات متروكة لا تمانع السلطة الاجتهاد فيها.

وأنا أبحث في تفاصيل هذه العلاقة غير البريئة (وبرادلي ينعّمها ويلطّف صورتها)، استمعت لرأي مثيرٍ من شخص اسمه ديفيد ريمنيك، وهو محرر مجلة النيويوركر الشهيرة، والأهم أنه واحدٌ من آخر تلاميذ برادلي في الصحافة.

يقول ريمنيك إنه لم يكن ليقبل بعلاقة تجمعه مع رأس السلطة بهذا الشكل، ثم يُتبعها بـ"لكن" من اللواتي يفتحن باب الشيطان.

"يجب أن يحافظ الصحفي على مسافة بينه وبين السلطة، ولكن، يجب علينا أن نعرف ونفهم ما الذي يحصل داخل البيت الأبيض، وبدون علاقةٍ مع السلطة، لن نفهم شيئًا عن نواياها ولا عما تريد. ويمكن أن تستبدل البيت الأبيض بالدواوين الملكية وقصر الاتحادية والمرادية وقرطاج وغيرها من قصورٍ لا يعرف المحكومون ماذا يجري فيها"، يقول ريمنيك.

لفت نظري في هذا التعليق الذكي أنّه لا يمتّ للواقع العربي بأدنى صلة، بل إن واقعنا معكوس.

ففي أزمات مفصلية شهدها العالم العربي، عجز إعلام الدولة عن توضيح ما تريده السلطة، وفشل في تقديم سردية لشرح حدث مهم ينتظر الناس عنه أيّ كلام ليُقنعوا أنفسهم به. تريد مثالًا على هذا؟ خذ مثلًا بدايات أزمة الكهرباء الأخيرة في مصر، وملف الطائرة المحتجزة في زامبيا، وقضية "الفتنة" في الأردن، وغيرها كثير.

رغم تعدد تجاربه، فقد كانت كل من السياسة والمصالح الأمريكية مركز حياة برادلي، مرةً في خدمة الدولة نفسها، ومعظم الوقت في خدمة الشعب مباشرة.

العجيب في سياقنا العربي، أنّ القرب الشديد من السلطة عطَّل الإعلام في لحظاتٍ حرجة ففشل حتى في أداء وظائف البروباغاندا التقليدية، وهذه ظاهرة تستحق التفكير، لا من قبلنا فحسب، ولكن من الأنظمة العربية نفسها.

واشنطن بوست: من صحيفة محلية إلى الواجهة

الآن نعود لبرادلي وتكوينه المميز: ضابط استخبارات، وصحفي هامشي، ودبلوماسي في عاصمة مهمة، وصحفي متجوّل من جديد، ثم العودة لواشنطن والصعود مع كينيدي، وحينها صار مديرًا لمكتب صحيفة نيوزويك في واشنطن، حتى عام 1965.

مالكة الواشنطن بوست، كاثرين جراهام (ابنة رجل البنك الدولي يوجين ماير)، أرادت أن تأخذ الصحيفة لمستوى جديد، فبحثت عن شخصية حيوية، وبعد الكثير من الخلافات التافهة والهامة على حد سواء (لكن لا صلاح لك بمعرفتها) اختارت برادلي. وفعلًا في عام 1965 صارَ مدير تحرير للواشنطن بوست، وفي 1968 أصبح الرجل الأول في المؤسسة، أي المحرر التنفيذي، وهو لقبٌ استخدم لأول مرة حينها.

قرابة ربع قرن فصل بين بدء برادلي في العمل الصحفي ووصوله لرئاسة تحرير الصحيفة، وقد جرّب خلاله أدوارًا كثيرة وكتب آلاف الأخبار والقصص. صحيح أنه مرفهٌ من هارفارد، ولكنه نزل للشارع وغطّى منه، وشهدَ حروبًا وانتفاضات، وكان في قلب ماكينة السياسة الأمريكية.

استلم برادلي الصحيفة وهي في حالة ضعيفة، إذ كانت من أقل صحف واشنطن تداولًا. ولتدرك الفرق بينها وبين الصحف الكبرى الأخرى حينها: لم يكن للواشنطن بوست سوى مراسل واحد في الخارج، أما نيويورك تايمز فكان عندها جيش مكون من 30 مراسلًا.

بدأ برادلي يهندس وصفة الصعود السريع للصحيفة، والتي يمكن اختصارها في النقاط التالية بعد اطلاعي على شهادات من عملوا معه:

- البحث عن أفضل المواهب في الصحافة الأمريكية، والتركيز على الصحفيين الصغار.

- الاشتباك مع أهم القضايا الراهنة، مثل حرب فيتنام وقضايا موجة النسوية الثانية (في الستينات والسبعينات) وقضايا الأمريكيين السود.

- اقتناص القصص المذهلة، فقد بحث برادلي وفريقه عن قصص تجبر القارئ على ترك فطوره ليقرأها فور نشرها.

- إبداع أساليب جديدة في الكتابة والتغطية الصحفية (والتي قد نسمّيها اليوم قوالب جديدة).

هذه العناوين العامة للوصفة، والآن لنرَ كيف طبّقها من خلال مناقشة أهمّ الملفات التي نشرتها الصحيفة في عهده.

الملف الأول: أوراق البنتاغون (عن حرب فيتنام)، 1971

باختصار، هذه الأوراق هي وثائق سرية لدراسة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية عن جذور الحرب في فيتنام، وتشرح أسباب عجز أمريكا عن التقدّم فيها، كما تكشف أن الحكومة الأمريكية كذبت على شعبها.

الدراسة أجراها مؤرخ وظّفه البنتاغون، وبعد إنجاز الدراسة أغضبه تجاهل البيت الأبيض لها، فسرّبها لصحيفة نيويورك تايمز، وبعد شهور من العمل، نشرت الصحيفة نتائج الوثائق.

فور نشر الوثائق رفعت إدارة ريتشارد نيكسون قضيةً ضد الصحيفة مطالبة إياها بإيقاف النشر بحجّة الإضرار بالأمن القومي، وكانت هذه سابقةً في تاريخ السياسة الأمريكية، وبالفعل فرض قاضٍ فيدرالي قرار الحظر.

حتى تلك اللحظة في عام 1971، لم تكن صحيفة برادلي في المقدمة.

ببراجماتية شديدة تحرّك برادلي بعد ذلك ليحصل على الوثائق وينشر عنها في صحيفته. عارضه المحامون وترددت مالكة الصحيفة وفي النهاية، نجح في إقناعهم. هنا قرّر برادلي مواجهة السلطة، وأراد أن يضع صحيفته في مركز السياسة الأمريكية، فاتجه لأهم قضاياها.

ردّت الحكومة الأمريكية بمقاضاة الصحيفة، ولا شك أن برادلي تخوّف، وفرح أيضًا! لأن اسم صحيفته صار يُذكر مع اسم نيويورك تايمز التي سبقته في نشر الوثائق، وفي النهاية سمحت لهم بالنشر محكمةٌ فيدرالية أخرى.

برادلي وكاثرين جراهام، مالكة الصحيفة، بعد خروجهما مُنتصرين من المحكمة. حقوق الصورة: أسوشيتد برس

هذه الجرأة لم يكن دافعها براجماتيًا فحسب، إذ كان برادلي هنا يفكّر بالناحية السياسية: فإذا مُنعت النيويورك تايمز من النشر وانصاعت باقي الصحف، فستكون سابقة سياسية وقانونية ستقيّد حرية الصحافة مستقبلًا، والضربة التالية ستكون لصحيفته. وأبعد من ذلك أن التعاون بين المؤسسات الصحفية دائمًا ما يكون مثمرًا (وانعدامه في المقابل دائمًا ما يكون مخسرًا للجميع، للجمهور أولًا، وللمؤسسات كذلك).

هذه أول تجربة "خطيرة" إن صح التعبير، لبرادلي ومالكي الصحيفة، وهي التي مهدت للتجربة التالية: قضية ووترجيت التي انتهت باستقالة الرئيس نيكسون.

لم ننتهِ بعد، ففي المقال التالي، سنتابع حكاية برادلي والواشنطن بوست، وسنحلل معًا الإرث الذي تركه على الإعلام الأمريكي، ثم ننهي بالأهم: كيف نستفيد من كل ذلك؟