هل سلبت الحرب من الروائي نصًّا ما؟ هل أرغمته على تأجيل عمل ما لصالح عملٍ آخر يتعلّق بما يدور في البلاد؟

لو افترضنا أنّ الحرب لم تحدث؛ ما الذي كان سيشتغل عليه الروائي السوري؟ ما الأفكار التي سيتناولها؟ ما الذي كان سيحلّ على سبيل المثال بديلًا عن "السوريون الأعداء" لفواز حداد؟ وما الذي سيقدمه ممدوح عزام بدلًا من "أرواح صخرات العسل"؟

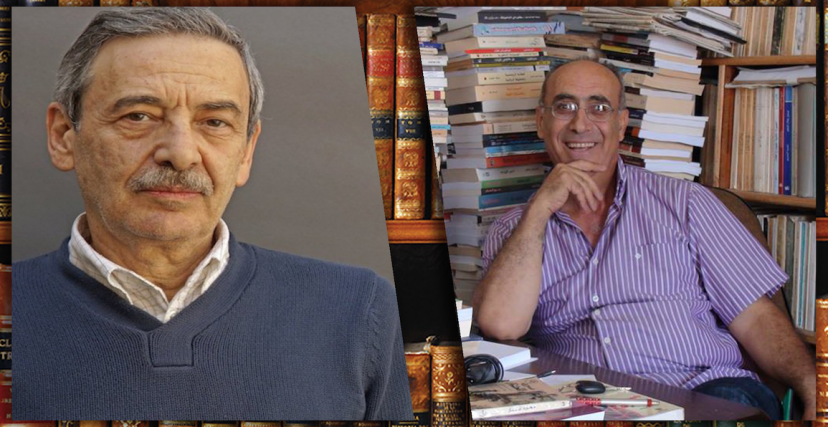

فواز حداد: عن الثورة والحرب والكتابة

العالم الروائي للكاتب، رغم أنّه كيان لن يتكامل أبدًا، لكنّه متواصل مع بعضه بعضًا، وقلّما نُلاحظ انفصالًا بين رواياته، فكأنّما هي متتابعات. يكتب عن مكانٍ واحد، مهما اتّسع وتوسّع. وزمان واحد مهما امتدّ إلى الخلف، وراوح في الحاضر، وذهب إلى المستقبل. عالم هو القماشة نفسها بمجمل تنويعاتها، ولا تحلّ، غالبًا، واحدة عن الأخرى.

سلبتني الحرب أكثر من نص، سواء كنت أعمل عليه كمشروع رواية، أو أُخطِّط له، أو حتّى ما يجول في ذهني من أفكار، انصرفت عنها وتأجّلت إلى ما بعد، ولم يكن حينها قد مضى على بدء الاحتجاجات في سورية أكثر من أسبوعين. طبعًا، مع امتداد الوقت، لم أعتقد أن الزمن سيطول على سقوط النظام. والثورة، ومن بعدها الحرب، لم يسمحا لي بضغوطهما اليومية، وأحيانًا على مدار الساعة، من التفكير في أي شيءٍ عداهما. كان الغليان حينها في الشارع مشهدية آسرة، وكأنّها هربت من التاريخ، أو من التمنيّات المستحيلة. كانت معجزة لا تصدق، خاصّة وأنّها اتّخذت الحاضر مسرحها، ولم تتوقف رغم القمع.

بعد شهرين من المظاهرات التي عمّت سوريا، بات من المؤكّد أنّ النظام لن يتراجع عن وأد الانتفاضة، كذلك المظاهرات لن تتوقّف رغم مجابهتها بالرصاص الحي، وكانت تتجدّد عن تشييع الضحايا. انتشار الانتفاضة في أرجاء سورية، بشّر بتطوّر الاحتجاجات إلى ثورة. تركّزت تساؤلاتي آنذاك على: ما الذي يجعلها تستمرّ بهذا القوّة والعنفوان؟ حسب رأيي، كانت الثورة مُستبعدة في سوريا، رغم انتصارات الربيع العربيّ في تونس ومصر. لكن خلاف ما توقعته، كانت الثورة... ثورة حقيقية.

عندما فكّرت في كتابة رواية، كانت الفكرة ذاتها أن تكون جوابًا على سؤال: لماذا قامت الثورة؟ والسؤال نفسه كان موجّهًا إليّ، لأنّني كنت أريد أن أعرف ذلك، فكانت "السوريون الأعداء". ومن دون مُبالغة، كانت تعتمل في داخلي على نحو مختلف قبل سنوات، من خلال مشروعي الروائي الذي كنت أعمل عليه، وأكدت من خلاله على كتابة "رواياتنا". وإن كان الغرب يكتب رواياته التي تعكس العصور الأكثر تعبيرًا عنه وعن تاريخه، فرأيي أنّه علينا نحن أن نكتب رواياتنا.

بدأت بكتابة "السوريون الأعداء" بعد مضي نحو ستّة أشهر على الثورة، وأخذت منّي من الوقت ما يزيد عن عامين. كنت أكتب يوميًا ومن دون انقطاع، مُحاولًا تغطية أربعين عامًا من عمر النظام، الأمر الذي اضطّرني للعودة إلى الكثير من المراجع. أما القسم الثاني منها، خاتمة الرواية، ويتعرّض للسنة الأولى تحديدًا من الثورة، كنت قد عشته يومًا بيوم.

أصبحت مناخات الثورة والحرب وما تولّد عنهما، عالمي الروائي، دون أن يكون ذلك خياري. وجدت نفسي فجأة مُنساقًا إليهما، وباتت الكتابة حينها هي تطويع الرواية للكشف عن آلية نظامٍ شموليّ رث، يختلف عن دكتاتوريات القرن الماضي، تلك التي كانت تعمل على تجيير الأيديولوجيات لمقاصدها، بينما هذه الأنظمة كانت ترفع شعارات تتلوها شعارات دون مردود. وكانت حكوماتها هشّة وأجهزة قمعها قوية، وتكاد تسيطر حتّى على الأنفاس، وتتحرّك بفعل الفساد، الأمر الذي خلق مجتمعاتٍ ممزّقة في العمق، انعكست في الحرب على بشرٍ غارقين في قتالٍ كانوا ضحاياه.

الرواية ببساطة مادّة سبر وكشف ومعرفة، بمعنى تعرية واقع يجري بمرمى أبصارنا، بالتوثيق والخيال والتأمّل. ليس لأنّه يمنحنا مادّة غزيرة للكتابة فقط، بل للتعرّف على أنفسنا أيضًا، وبلادنا وتاريخنا، والجنون البشري، والفساد المعمم، وجرائم التسلّط... والأهم، أنّه لا مفر من الحربة والعدالة.

قبل الحرب، كانت الأفكار المسيطرة عليّ هي البحث عن المعنى، ومحاولة تفسير الكثير من الإشكالات. كنت أعمل على شاشة عريضة، وكان من المهم تحديد عناصرها، لأنّها كانت إلى قدر كبير من التركيز، ذلك أنّ الكتابة ليست لهوًا خالصًا، وإن كانت كذلك في أحد جوانبها. مع التقدّم في العمر، تصبح الكتابة قضية اخلاص ومسؤولية ووعي، وتوخّي عدم هدر الوقت والكلام على ما لا نعتقد أنّه حقيقة ما، والسعي إلى تفسير عالم يمنحنا القليل من الحقائق والكثير من الأكاذيب.

جاءت الحرب، وكانت بوحشيتها وهمجيتها، تجربة هائلة ومؤلمة وقاسية، استطاعت من خلال ما سبق أن تشكّل انعطافًا هامًا في حياتي وأفكاري. لأنّه ليس من السهل معايشة دمار بلدي، ولو كنت بعيدًا عنه. لا سيما أنّ هذه الحرب نالت من شعبي ووطني وأهلي وحياتنا جميعًا، وأعرف أنّ آثارها لن تبارحنا، وكذا آلامها طالما نحن أحياء، نرزح تحت وقائعها، ولا شكّ في أنّنا سنظلّ هكذا وقتًا طويلًا. ناهيك عن أنّ الموت المجحف الذي استمر طوال ثمانية أعوام، ربّما لن يتوقّف قريبًا.

أخيرًا، لا بد من تتمة؛ الحرب إلى انتهاء، وطالما الناس يفتقدون إلى الحرية والعدالة، فالثورة باقية. نحن نعيش في عصر مضطّرب، ليس بوسعنا تفاديه، هذا قدرنا... ككاتب، هناك الكثير أرغب في كتابته، وأتمنّى لو أنّ الأدب يستطيع إصلاح ما لحق من خراب في النفوس، الشر أقوى من الخير، لكنّ رغبة البشر في العيش قد تتغلب على نوازع الكراهية.

ليس أنّ الحرب لم تحدث، بل حدثت، وهكذا أصبح ما أريد كتابته أكبر من طاقتي على القيام به، ولكنّني أحاول. النص الذي كنتُ أعمل عليه قبل الثورة استعدته، لم يذهب هباءً، الحرب اخترقته، وأصبحت تشكّل الخلفية لما كنت أرغب في كتابته. من الصعب ألّا تقتحم أنواء العصر رواياتنا، هذا إن لم تتسلل إلى ثنايا ما نكتب، ولا ينجو منها: الحب، والجنون، والجنس، والقهر، ومراجعة النفس، والضمير، وتدفق الذكريات، والسأم، والأحقاد ... سلسلة لا تنتهي، أضيف إليها القتل، بشكله الأكثر ضراوة وعبثية.

ممدوح عزام: الحرب حريق البشر والورق

من الصعب أن أكتب في ظل الحرب، أو في أوانها، فالحرب تسد المخيلة، تفتتت الرغبة في الكتابة، إذ أن تتبع التفاصيل المتلاحقة المرعبة يقف حائلًا بين الكاتب والكتابة، بين القلم والورقة، لا في مصادرتها للوقت فحسب، بل في ضربها لإيقاع الحياة أيضًا. فالحرب حريق البشر والورق. ولهذا توقفت مشاريع الكتابة لدي منذ أن نشبت الحرب، ومن الصعب أن أصدق أن أحدًا يستطيع أن يكتب رواية عن الحرب في الحرب، فالكتابة الروائية والحرب نقيضان من حيث الطبيعة، إذ أن الحرب ضربات مفاجئة وتراشق بالنار وخراب ودمار وذعر، بينما تتطلب الكتابة عزلة وتأملًا وفسحات للمخيلة وقوة على إعادة تركيب الأحداث. وبسبب هذا أيضًا قمت بمحو معظم الحكايات التي كنت أفكر فيها، لأن الحرب غيرت في بنيتها، طالبت بإعادة النظر في كل شيء، لا في الحكايات وحدها. صار للحكايات التي سنكتبها معنى آخر، كان خافيًا فكشفته الحرب، سواء كنا نتحدث عن البشر أي عن الشخصيات التي تصلح للرواية، أم عن الأحداث .

الحقيقة هي أن الحرب قد بدلت في أفكارنا عن كل ما يتعلق بحياتنا، ولهذا فإن القول إنها قد سلبت منا نصًّا، مجرد مجاز يشير إلى أنها قد قلبت مفاهيمنا كلها ، فليست سوريا التي كنا نعرفها هي سوريا الحالية، ليس "الشعب" هو الشعب، وليست الأجندات الحزبية والسياسية والقومية والوطنية والطائفية هي نفسها، لم يعد بوسعنا أن نكتب التاريخ روائيًا كما لو لم يحدث ما حدث، ولم تعد الجغرافية نفسها متاحة لنا كما كانت من قبل، فلا يستطيع أي سوري أن يذهب الآن، لا في الواقع ، ولا في الخيال الروائي إلى أي مكان بالحرية التي كان يتحرك بها من قبل، لا يستطيع أبناء المناطق المتجاورة التجول بأمان لدى من كانوا جيرانهم دائمًا، وقد انقطع الحوار المجتمعي بين الجماعات، ويكاد ينقطع بسبب الشكوك المتبادلة التي بذرت في المناخ. ولهذا يتغير النص، أو يؤجل، ريثما تنقشع الغيوم، وتظهر الحقيقة التي عدنا للبحث عنها من جديد.

وإذا ما عدت لتأمل النص الذي كنت أكتبه في عام 2011 فإنني أقف متسائلًا: كيف كانت ستمضي الأحداث والشخصيات هناك، وكيف يمكن أن تمضي تلك الشخصيات نفسها على ضوء المتغير الهائل الذي حدث اليوم؟ ولأن الجواب بات صعبًا، فإن مشروع الكتابة السابق قد توقف تمامًا، ثم ألغي، بينما نشأت مشاريع أخرى. والراجح عندي اليوم أن طبيعة هذه الحرب قد تكون السبب. فقد أدت الهويات المتنقلة والارتهانات المتبدلة والولاءات الزئبقية وتغير الأجندات إلى بلبلة الرواية، وربما كانت مثل هذه التعقيدات تؤكد المقولة التي تتحدث عن أن من الصعب الكتابة عن الحاضر في الحاضر. وأبرز تلك المصاعب هي في الكتابة الروائية التي تحاول أن تأخذ مسافة واحدة من المتحاربين، وهو عمل يتطلب كثيرًا من بعد النظر والشجاعة الأخلاقية والأدبية. هل هذا ممكن؟ الجواب هو في طي أدراج الكتاب سواء كنا نتحدث عن زمن الحرب ذاته، أو كنا نتحدث عن الوقت الذي يأتي بعد أن تنتهي، ونبتعد زمنيا عنها، ونبدأ التأمل في تفاصيلها.

اقرأ/ي أيضًا: