أنا ظلُّ نفسي ذاتها، أبحث عن الظلّ.

أحيانًا أتوقّف عند حافّة نفسي وأتساءل ما إذا كنتُ مجنونًا أو أنّني سرٌّ موغلٌ في السّريّة.

- فرناندو بيسوا - يوميات

أنْ أتوارى ويظهروا، هو محاكاةٌ شعرية تشبه في الحقيقةِ كذبةً بيضاءَ يُطلقُها أحدهُم لكي يُعفي نفسه عناء الشَّرح، لكنَّني عكس المتوقَّع أنا أجلسُ هنا، بدافعٍ يبدو لي غريبًا نوعًا ما، وهو التحدّث عن الكتابة بضميرٍ المتكلّم، كأنني أخاطبني أمامَ مرآة وأرى القسوةَ كلَّها في ملامحي. لا لشيءٍ سوى أنَّني ما زلتُ ذلك الطفلَ الذي يرسمُ على ورقةٍ فارغةٍ ما يعتقد أنّه العالم ويختفي وراء إمضاءٍ صغيرٍ يُخربشُه أسفلَ الورقة. هذا الخجلُ الخفيُّ، الذي رغم اتساعِ اللوحاتِ فيما بعد، وتمازج الألوان، في لعبةِ الظلِّ والضوء، والحفر في الأشكال والأبعاد، لم يبرحْ مكانه بداخلي.

الخجل! على مدى سنواتٍ طويلةٍ أصبح سلاحي الأهمّ، كيف؟ فأنا أخجل وأتواضعُ وأصغرُ أمام كلِّ شيء جميل. تلك "الأنا" المتوارية، المتلاشية في الظلِّ، وإن تعلَّق الأمر بلوحةٍ أرسمها أنا، أو قصيدةٍ، فيما بعد، أكتُبها أنا. أقول أنا، وأتحوَّلُ في اللحظةِ ذاتها إلى عالِمِ آثار، إلى مناضلٍ عتيد، إلى عاملٍ كادح، إلى سجينٍ سابق، إلى سياسيٍّ مغتال، إلى جنديٍّ جريح، إلى عونِ نظافة، إلى حفّار قبور، إلى قارئ كتبٍ نهم، إلى سائق سيارة أجرة، إلى جثة حراڤ، إلى كاتبٍ يائس، وربّما، إلى شاعر.

الشِّعرُ ليسَ قصائد نكتُبُها، أو نصوصًا تنبعثُ في كتاب؛ هو روحٌ كُبرى، تسكنُ الألم الإنساني منذ النَّفس الأول

في تعدُّد وتعقُّد الأسئلة التي أطرحُها على نفسي وعلى العالم الذي يزداد بشاعةً يوماً بعد يوم، سيبقى الجمالُ سؤال الوجود الأكثر حرَجًا لنا جميعًا، وهنا سأعيد قراءة فقرةٍ كتبتها إجابة عن سؤال جدوى الشعر في زمن الفجائع: حيرةُ السُّؤال لا تثنيني عن التمسّك برأيٍ سابقٍ قلتُه في لحظةٍ يأسٍ، أرى أنّها تتمدَّدُ وتقفز بين التواريخِ لُتثبتَ أنّها الأبقى، في زمن الفجائع مُتعدِّدةِ الأوجه. قلتُ، أو كما أعتقد أنّ قوَّة الشعر في هشاشتهِ، وهو لا يحتاجُ إلى مُبرِّر وجود. جدواه في ذاتِه، لا ينتظرُ أحداً ليقرأ، أو آخر ليندهشَ، وهكذا من توابعِ الكتابة، كأصلٍ يتجذَّرُ ويعلُو.. ونحن إذْ نسأل، نقول: من كان يحكمُ في زمن شكسبير؟ وليس العكس.

اقرأ/ي أيضًا: إيلينا فيرانتي: "الكتابة موجودة دائمًا.. ملحّة دائمًا"

إلى أن أقول: الشِّعرُ ليسَ قصائد نكتُبُها، أو نصوصًا تنبعثُ في كتاب؛ هو روحٌ كُبرى، تسكنُ الألم الإنساني منذ النَّفس الأول. ولعلَّني في سنِّ الأربعينَ التي هي تجميعٌ غريبٌ لمآسٍ كثيرة وآمالٍ أقلّ، أكتبُ كجزائريٍّ عن جيلٍ كبُر وسَط الألغام، وانتهى به المطافُ، من ثورةٍ إلى أخرى، إلى الشارع؛ رهانُ الشعوب الثائرة اليوم والمساحة الإبداعيّة الأكثر حيويةٍ في التاريخ، لمَن انتمى إلى الهامش وانتصر لكلِّ فعلٍ ثائر ضدّ المكرَّس والسائد المستبد.

في تراثنا الأدبي نماذج كثيرة نغفل عنها، واجهت وتحدَّت السائد والمتداولَ برغبةِ التجديد، فأن نقرأ للقدماء ليس من أجل تكرار ما كتبوا أو محاكاته باستبدال السيف بالكلاشينكوف والفرس بالسيّارة، على سبيلِ المثال المتوقّع، ولا أن نكسر الإيقاع والوزنَ والتفعيلة حتى يُقال عنّا لقد تمرَّدوا كما أسلافهم على القوالب الجاهزة. هناك في اعتقادي ضفة أخرى تحتاجُ إلى مساءلة مؤلمة للتراث ولكلِّ ما نقرأ، فالكتابة خصوصًا الشعرية منها ستظلُّ كتابة قلقٍ وسؤال، تجعلنا نجدد أسئلتنا باستمرار ونطرحها بالطريقة الأقرب إلى عصرنا، ونؤمن في الوقت ذاته أنَّ لا يقينَ في الشعر ولا إجابةَ نهائية لشيءٍ مما يشغلنا في هذه الرحلة التي نسمّيها حياة.

هناك مقولةٌ مُربكة لبورخيس، يقول فيها أنَّ "الكاتب يخلُق أسلافه"، وشخصيًا أتبَّناها وإن بشيءٍ من المبالغة، كما يقول الناقد والمفكر المغربي عبد الفتاح كيليطو متسائلًا: كيف نؤثِّرُ في الأسلاف؟ ويُعطي مثالًا خاصًّا، قد يتّسع أو يضيق قليلًا: لولا "الكوميديا الإلهية" لدانتي، الذي عاش في القرن الـ14، ما كانت "رسالة الغفران" للمعرّي الذي عاش في القرن الـ11 أن تشتهر وتصبح في المقام الأول من الاهتمام، هكذا بشكل معكوس أثَّر دانتي اللَّاحق، في المعري السَّابق، بعد أن اكتشف باحث إسباني الشَّبه بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية.

والأمثلةُ لا تنحصر، بل تتّسِع لنجدَ ميكافيلي صاحب كتاب "الأمير"، وتأثيره العكسي كذلك على محمد ابن ظفر الصقلّي صاحب كتاب "سلوان المطاع في عدوان الأتباع" والذي سبقَ زمنيًا ميكافيلي بـ 350 سنة. هل نتأسف؟ نحن الذين لا نقرأ، أن يقومَ باحثان من جامعة جنوب كاليفورنيا باكتشاف هذه المقاربة المعرفية؟ أم نبتسم ونحن نكتشف ولو متأخرِّين أن فنَّ التحكم برقاب الشعوب عربيُّ الأصل!

طبعًا سيكونُ الحديث مؤلمًا ونحن نواجه هذه الحقيقة الصّادمة، وتظهر أسماء مثل ابن خلدون وابن رشد وغيرهما.

بشكل معكوس أثَّر دانتي اللَّاحق، في المعري السَّابق، بعد أن اكتشف باحث إسباني الشَّبه بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية

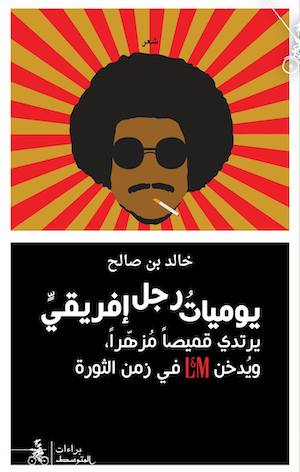

من هنا، ومن هذه الخلفية المُركَّبة، جاء سعال ملائكتي المتعبين، ومسافتي عن البيت، ورقصي بأطراف مستعارة، قبل يومياتي كرجل إفريقي. هذه الكائناتُ الصغيرة الأربعة التي إليّ تُنسب، كما يُنسبُ الولد لأبيه، هي ما يجعلني أنأى عن عالمٍ تحوَّل إلى سلعٍ وبضائع وأشياء، وعلينا حتى لا نصيرَ سلعًا وبضائعَ وأشياءَ، أن نكون أحفادًا لبروميثيوس، سارق النار الذي أحبَّ البشرَ وأهداهم الشّعلة التي عوقبَ بسببها بنسرٍ يأكل كبِده كلَّ صباح ليتجدَّدَ في المساء، ثمَّ يأكله النسر في صباح اليوم التّالي، وهو إلى حدِّ هذه اللحظةِ مُكبّل بالأغلال إلى صخرة في جبال القوقاز. أو كما تقول الأسطورة التي كتبَها أسخيليوس.

اقرأ/ي أيضًا: الكتابة العربية.. حتى الموت

لماذا؟ لأنَّ دورة الحياة وهذا العود الأبدي للأشياء والتاريخ والأحداث يُحتم علينا الكتابةَ ومحاولة الكتابة، يُحتم علينا تحمّل الألم، بتجدد حروبنا ومآسينا، وتراكمِ الخيبات في المنعطفات الحاسمة، الكتابةُ تخرجُ من دائرة أنا وأنتِ ونحن إلى هو وهي وهم... الكتابةُ حضورٌ للغائب، تقمُّصٌ إنساني له، ذلك الغائبُ هو أنا. هو أنت، هو نحن. الغائب الذي لا يكتب، العاجز عن ترك أثرٍ وراءه الآن، نحنُ نقتفي أثره لنعقد معه صفقة للتاريخ، فنتوارى ويظهر.

- ورقة ألقيت في مكتبة المطالعة العمومية بالمسيلة - الجزائر في لقاء احتفاء بالإصدار الأخير للشاعر، شباط/فبراير 2020.

اقرأ/ي أيضًا: