أواخر شهر أيلول/سبتمبر عام 1970، قُبيل استلامي وظيفتي في "نوريتش"، انطلقت بالسَّيارة إلى "هينغام" بصحبة كلارا، بحثًا عن مكان نسكنه. امتدَّت الطريق مسافة 25 كم تقريبًا وسط الحقول وأسيجة من الأشجار، تحت أشجار البلوط المنتشرة، مرورًا ببعض الضِّياع المتناثرة، إلى أن تبدَّت "هينغام" أخيرًا، بجملوناتها غير المتماثلة وبرج الكنيسة وقمم الأشجار التي لا تكاد تعلو عن الأرض المنبسطة. كانت ساحة السُّوق الفسيحة موحشة تصطَّف فيها واجهات واجمةٌ، لكن مع ذلك وجدنا المنزل الذي وصفه لنا سماسرة العقارات سريعًا. أحد أكبر منازل القرية، يقع عند شارع فرعي هادئ قريبًا من الكنيسة بمقبرتها المكسوّة بالعشب وأشجار الصنوبر الأسكتلندي وشجر الطقسوس.

كان المنزل مخفيًّا خلف جدار بارتفاع مترين وجنباتٍ كثيفة من الإيلكس والغار البرتغالي. سرنا على الدَّرب الخاص الفسيح المنحدر قليلًا وعبرنا السَّاحة الأمامية الممهّدة بالحصى. إلى اليمين، وراء الإسطبلات والمباني، تسامقت مجموعة من شجر الزَّان نحو سماء الخريف الصَّافية، كانت مستعمرة توالد غربان الروك فيها مهجورة في ذلك الوقت المبكِّر من الأصيل، وحدها كتل الأعشاش المعتمة في ظِلَّة أوراق الشَّجر اضطربت بين فينة وأخرى. كان نبات فرجينيا المتسلّق يغطّي واجهة المنزل الكبير النيو-كلاسيكي. والباب مطلي باللون الأسود وعليه مقرعة نحاسية لها شكل سمكة. طرقنا عدة مرات، إلا أنه ما من علامة حياة داخل المنزل. تراجعنا قليلًا. تلألأت النوافذ ذات الإطارين المنزلقين حاجبةً الرؤية، كل إطار مقسَّم إلى اثني عشر لوحًا زجاجيًا، يظهر أنها مصنوعة من زجاج عاكس قاتم. المنزل يعطي انطباعًا بأنه غير آهل بالسُّكان. وتذكَّرت القصر في مقاطعة الشارانت من إنغوليم الذي زرته سابقًا.

شيَّد أمامه أخوان مجنونان-واحدٌ برلمانيّ، والآخر معماريّ-نسخةً مطابقة لواجهة قصر فرساي، تقليد لا معنى له على الإطلاق، ولو أنه يترك أثرًا قويًّا من بعيد. كانت نوافذ ذلك المنزل تلمع مبهرة العين تمامًا كتلك التي للمنزل الذي كنا واقفين أمامه الآن. لا شكَّ أننا كنَّا سنعود بخُفَّي حُنين لو لم نستجمع شجاعتنا، متبادلين واحدة من تلك اللمحات الخاطفة، لنلقي على الأقل نظرة على الحديقة. سرنا باحتراس حول المنزل. على الجانب الشمالي، حيث كان القرميد مخضرًّا بالنَّداوة وباللبلاب الموشَّى الذي غطى الجدران تقريبًا، يوجد ممر مكسو بالطحلب يحاذي مدخل الخدم وسقيفة الحطب. من خلال ظلال عميقة، تنكشف، كما لو عند منصَّة على مصطبة ذات درابزين حجري تطلُّ على مرجةٍ فسيحة تربيعية الشَّكل تحيط بها أحواض الزهور وشجيرات وأشجار. إلى الغرب وراء المرج، انكشفت السَّاحات على مشاهد رحبةٍ تتناثر فيها فرادى أشجار الزيزفون والدردار وبلوط الزينة، ووراء ذلك امتدت تموّجات الأرض الزراعية الرقيقة وجبال من السُّحب البيضاء نحو الأفق. حدَّقنا بصمت إلى هذا المشهد الذي يجذب العين نحو البعيد وهو يهبط ويعلو بالتدريج. نظرنا لوقت طويل، وفي ظننا أننا بمفردنا تمامًا، إلى أن لاحظنا هيئة ساكنة مستلقية في ظلٍ رمته على المرج أرزةٌ باسقة في زاوية الحديقة الجنوب-غربية.

كان رجلًا مسنًّا يوسِّد رأسه بذراعه، وقد بدا مستغرقًا تمامًا في تأمُّل رقعة الأرض الواقعة أمام عينيه مباشرة. خطونا بخفة رائعة على العشب وعبرنا المرج باتجاهه. ما أن كدنا نصل إليه حتى لاحظَنا فنهض محرَجًا إلى حدٍّ ما. مع أنه كان طويل القامة وعريض المنكبين، إلا أنه بدا ممتلئ الجسم تمامًا، بل قصيرًا، ربما مردُّ هذا الانطباع يعود إلى طريقته في النظر، خافض الرأس، من فوق قمة نظّارة القراءة الذهبية الإطار، عادةٌ منحته مظهرًا مطأطئًا يكاد يكون توسّليًّا. كان شعره الأبيض مسرَّحًا إلى الخلف، لكن ظلّت بعض الخصل الطائشة تسقط على جبهته العالية الملفتة. قال معتذرًا عن ذهوله: "كنت أعدُّ أنصال العشب. إنها طريقتي في تزجية الوقت. أخشى أنها مزعجة إلى حدٍ ما". ردَّ إلى الخلف إحدى خصلات شعره الشائبة. بدت حركاته خرقاء ومتّزنة في آن، وكان هناك كياسة مماثلة، بأسلوب لم يعد معمولًا به منذ زمن بعيد، في طريقة تقديمه لنفسه على أنه الطبيب هنري سِلوين. تابع مستأنفًا كلامه، إننا لا شك أتينا من أجل الشَّقة. بقدر ما أمكنه القول، أوضح أنه لم يتم تأجيرها بعد، لكن علينا انتظار عودة السيدة سِلوين بما أنها المالكة، وحسبه أنه يعيش في الحديقة، أشبه بناسكٍ للزينة. تجوَّلنا أثناء المحادثة التي تبعت هذه الملحوظات الافتتاحية، على طول الدرابزين الحديد الذي يفصل الحديقة عن المتنزّه المفتوح. توقفنا مؤقتًا. كانت ثلاثة خيول رمادية ثقيلة الخطو تدور حول خميلة صغيرة من شجر جار الماء، تصهل وتطوِّح تربة المرج في خببها.

وقفت إلى جانبنا مترقّبة، قدم لها الدكتور سلوين الطَّعام من جيب سرواله، ملاطفًا خطومها فيما هو يفعل ذلك. لقد أحلتها على التقاعد، قال. اشتريتها العام الماضي من مزاد لقاء مبلغ صغير. وإلا كانوا بلا شك سيذهبون بها رأسًا نحو حظيرة تاجر الحيوانات. أدعوها: هيرتشل، همفري، وهيبوليتس. لا أعرف شيئًا عن حياتها السَّابقة، لكن عندما اشتريتها كانت في حالة مزرية. كانت جلودها موبوءة بالقمل، وعيونها كليلة، وحوافرها متشقِّقة تمامًا من طول الوقوف في حقل رطب. لكن الآن، قال الدكتور سِلوين، تماثلت للشفاء إلى حدٍّ ما، وربما لا يزال أمامها عام تقريبًا. بذلك ودَّع الأحصنة التي كان ولعه بها بيّنًا، وتجوّل معنا نحو الأجزاء الأبعد من الحديقة، متوقفًا بين الحين والآخر، وقد أصبح أكثر صراحة وتفصيلًا في حديثه. عبر شجيرات على جانب المرج الجنوبي، أفضى درب إلى ممشى تصطف فيه أشجار البندق، حيث كانت سناجب رمادية تتشاقى في ظلال الأغصان العُلوية. كانت أصداف البندق الفارغة مبعثرة بكثافة على الأرض، وزعفران الخريف استولى على الضوء الواهن المتغلغل في الأوراق اليابسة التي تحدث حفيفًا. أفضى ممشى أشجار البندق إلى ملعب للتنس يحدُّه جدار قرميديّ مبَيَّض. قال الدكتور سِلوين، كان التنس شغفي العظيم. لكن الملعب الآن بحاجة إلى ترميم، مثله مثل كثير من الأشياء الأخرى هنا. إنها ليست مجرد حديقة مطبخ، وتابع مشيرًا إلى البيوت الزجاجية الفيكتورية الطراز المتداعية والتعريشات المفرطة في النمو، تلك التي تبدو على الرمق الأخير بعد سنوات من الإهمال.

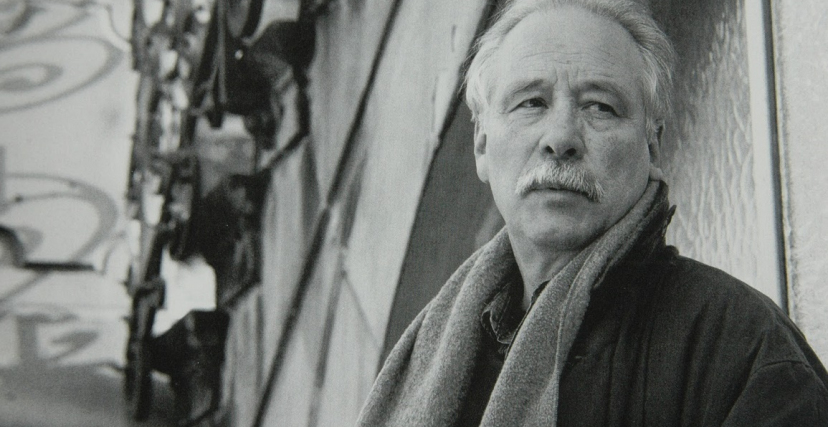

* مقطع من رواية "المغتربون" لـ ف. ج. زيبالد، يصدر عن "دار التنوير" قريبًا

اقرأ/ي أيضًا: