من صورة الناس وهم يهرعون في الشوارع مُسرعين وكأنهم لا يثقون بوجود ما يكفي من الزمن لأجل الخطوة التالية، إليهم وحيدين، في صورةٍ أخرى، داخلَ منازل شاحبة، داخلَ زمنٍ رابض على الصدور رافضٍ للمغادرة.

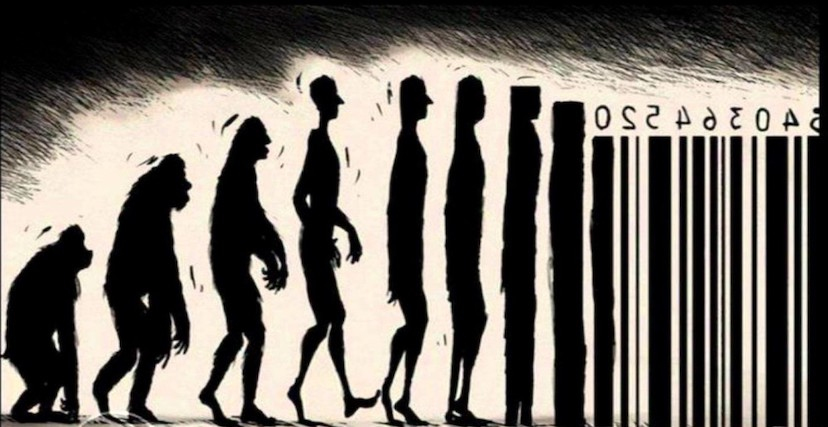

انتهت رحلة الإنسان في القرن الحادي والعشرين. ربما الأصح القول إنَّ الذي انتهى هو الإنسان، فالرحلات لم توجد حتى تنتهي. انتهى منذ لم يعد مغامرًا يسعى لاكتشاف العالم كما في القرون الأولى من سيرته، ولا صانعًا للحضارة ودافعًا للتقدم عبر التاريخ، ولا الثائر ضد الاستعمار كما في بدايات ومنتصف القرن الماضي، ولا الباحث عن حريته الفردية مثلما فعل في ستينيات القرن العشرين وما بعدها.

ها هو الحب آيلٌ إلى مجرد حاجة، لا نرى فيه ما عرفناه عن الإنسان من استعداد للعطاء، ولا في الاندفاع نحو الآخر بتلك الدرجة التي تجعل من ارتباط اثنين شكلًا من أشكال كتابة البشر لمصير بجمع مصيرين

ليس الإنسان وحده من فقد المعنى، فما من شيء حوله هو نفسه الذي كان. الأشياء كلها في حال من الإسراع غير المفهوم نحو جهة غير معلومة أيضًا، ولا يجد المرء من تفسير أيسر للفهم من أن كل شيء يعيش هروبًا على طريقته. وأكثر ما يهرب منا، ومن نفسه، هو تلك الأشياء التي تجعل منا بشرًا نحسّ، ونفكر بما نحسّه، وندرك ما نحسّه. أكثر ما يهرب هو أكثر ما يجب أن يقولنا!

إذا حاولنا التفكير في العلاقات الإنسانية فإننا في الفترة الأسوأ. ولكي لا نقول كلامًا جزافًا فها هو الحب آيلٌ إلى مجرد حاجة، لا نرى فيه ما عرفناه عن الإنسان من استعداد للعطاء، ولا في الاندفاع نحو الآخر بتلك الدرجة التي تجعل من ارتباط اثنين شكلًا من أشكال كتابة البشر لمصير بجمع مصيرين. ولا يختلف الأمر في الصداقة. بعدما ظلّ الصديق في ما مضى مستودع الأسرار، يمكن لأي أحد اليوم أن يقوم ببث مباشر لأصغر وأشدّ الأسرار حميمية، فما حاجته إلى صديق إذًا؟

ولو نظرنا إلى الصداقة من حيث إنها تسوية عاطفية مع الآخر، دونما تغليب للمصلحة، فهذه أيضًا لم تعد صالحة للبقاء لأننا في زمن صعود الأنا إلى حدود عمائية لا ترى فيها مكانًا للآخر، بل لا تريد أن تراه خارج سياق حاجة هذه الأنا إلى تأكيد عظمتها.

لأجل هذا نرى سقوط قيم الإنسان في غياب التعاطف منه، كما لو أن يدًا فتحت قلبه وانتزعته. كل يوم ثمة كارثة ينتج عنها ضحايا، أبرياء لا شأن لهم في تلويث المناخ، ولا في تحولات النظام الدولي، لكننا لا نهتم ما دام المشهد لا يعدو فرجة تلفزيونية لإبداء بعض التعاطف أثناء المشاهدة مع كأس شاي. ولو ذهبنا باتجاه العالم الذي نعيش فيه لوجدنا أن النسبة العظمى للبشر الذين يعيشون غير مبالين إطلاقًا به، أو ليسوا مستعدين للمبالاة به، هم في واقع الحال تمثيل صريح للعدوانية على حياة الكائنات الأخرى في الكوكب، عبر استهلاك جائر لا يسأل فاعلوه عن إضرارهم بالغير. سواء كان الغير هنا عمّالًا بلا حقوق في معامل في إحدى الدول الفقيرة، أو بيئة تحولت سلعنا سمومًا في مياهها وترابها. ربما يبدو الناس أبرياء يفعلون ما يفعلونه دون نية مبطّنةٍ للأذى، لكن ذلك محض تبرير بلا مقومات لأن الجهل شرّ، واللامبالاة شر، والنظر إلى العالم باعتباره مقتصرًا على البشر، أو على فئة منهم، ذروة سنام شرّ.

لو نظرنا إلى الصداقة من حيث إنها تسوية عاطفية مع الآخر، دونما تغليب للمصلحة، فهذه أيضًا لم تعد صالحة للبقاء لأننا في زمن صعود الأنا إلى حدود عمائية لا ترى فيها مكانًا للآخر

ونحن نقف عند الحدود الأخيرة لأشياء حياتنا، ونرى كيف تتلاشى القيم أمام المصالح، وكيف تتعمق القطيعة على حساب التعاون والتكامل.. وبينما نرى كل ذلك لا نجد أسبابًا للإيمان بخلاص، ما دام المسؤولون عن هذا الخراب كله آخر من يشعرون بآثاره.

ترى هل يوجد ما هو أسوأ من خبر طائرة القيامة التي ستقل الرئيس الأمريكي، والشخصيات الفائقة الأهمية من حوله، وتطير بهم لأسبوع إذ ما حلّت بالعالم كارثة نووية؟ فحتى لو ألحت علينا أسئلة مثل: على أية أرض سيهبطون؟ إلى أية حياة سيمضون؟ لماذا يملكون صكَّ تأجيل الموت؟ سيكون السؤال الأهم: لماذا يتوجب على نوح عالمنا أن يأتي بسحنة بايدن؟