السياسة النخبوية بدلًا من الثورة الجماهيرية

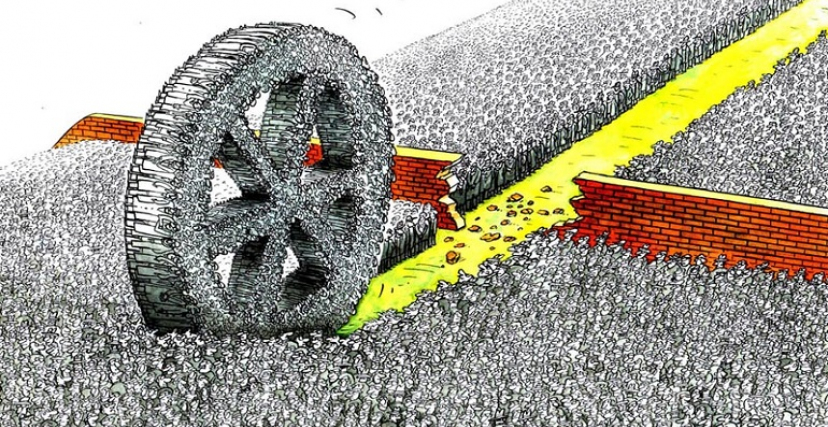

إعمال أدوات الديمقراطية في الثورة الجماهيرية لاحتوائها قبل أن تكتمل: أحزاب، برلمان، دستور، أيدولوجيات قديمة متصارعة، إعلام رجال الأعمال، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جزّأت وقسّمت هذا السيل الجماهيري الهادر. نزل إلى الشارع أثناء الـ18 يومًا الأولى من ثورة 25 يناير 10% من تعداد السكان الذي يبلغ 90 مليون مواطن، ولم يكن ليقف في وجه تقدمهم الميداني والأخلاقي شيء: حرق مقر الحزب الحاكم، حرق 983 قسمًا في أنحاء الجمهورية، التغلب على جهاز الشرطة، الزحف على القصر الجمهوري الذي أجبر مبارك على التنحي أو مواجهة الجيش للشعب، اقتحام مقار أمن الدولة بعد التنحي، رفض شباب ائتلاف الثورة مقابلة هيلاري كلينتون، حرق السفارة السعودية واقتحام "السفارة الإسرائيلية".

هل كانت الثورات العربية انفجارات مستقلة أم انفجارًا واحدًا؟

فكك كل ذلك التحرك الجماهيري التلقائي المباشر أذرع دولة الاستبداد، فكان كل من الشارع والسلطة ملكًا للشعب، وميدان التحرير كان مصدر المثل والسياسات. أُجهض مفعول كل ذلك الحراك الثوري بفعل السياسة النخبوية التي أقعدت الجماهير في البيوت لمتابعة "توك شوز" بدلًا من مواجهات الشارع، ثم تكللت تلك المسرحية المصطنعة بالانتخابات الديمقراطية، فخضعت الأقلية الثورية التي قامت بالثورة لحكم الأغلبية المحافظة التي أتت بثنائية العسكر والإسلاميين، فكّي الثورة المضادة ونجوم صناديق الاقتراع.

الانغلاق المحلي

كل قوى الشعوب العربية الحية كانت تعلم، بعد نجاح ثورة تونس في خلع زين العابدين بن علي، أن نيران البوعزيزي لن ينطفئ لظاها حتى تندلع في كل العالم العربي، وقد حدث. لقد جعلتنا تونس نشعر بثقل وطأة ضميرنا المذنب بما فرطنا به في حق أنفسنا كل تلك السنين من الدكتاتورية. بعد تونس 14 كانون الثاني/يناير، اشتعلت مصر25 كانون الثاني/يناير، اليمن والبحرين وليبيا في11 و14و17 شباط/فبراير، سوريا في 15 آذار/مارس. هل كانت انفجارات مستقلة أم انفجارًا واحدًا يجر بعضه بعضًا؟

عدم توحيد ثورات الربيع العربي كلها، ضمن المعطيات السابقة، تحت راية صراع واحد ضد الاستبداد المتشابه والحلم المتطابق، كانت فرصة ذهبية مهدورة، خصوصًا أن كل شعوب كانت تهتف الهتافات نفسها: "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية". ولم نكن نعرف، إن لم يعلن اسم البلد، من أي مكان آتت تلك المظاهرة. حدث ذلك الاندماج بين الثورات على فضاء شبكات التواصل الاجتماعية لكنه لم يحدث على الأرض.

كان من الممكن لدول الربيع العربي أن تتحد بعد نجاح ثوراتها الأولى في خلع رؤسائها، فتكوّن تكتلًا جديدًا ذا قيمة رمزية عليا، يسهل له أن يقلب موازين القوى الإقليمية بدلًا من انحسار كل ثورة في حدود أرضها، ما سهّل الانقضاض عليها من قبل أقطاب الثورة المضادة "الحكومات المحلية، النظام العالمي، السعودية، أمريكا وإسرائيل". كان واجب الحال على ثوار التحرير، على سبيل المثال، أن يحملوا صور شهداء باقي الثورات، وليس فقط صور شهداء إقليمهم، وإن تم رفع كل أعلام الدول المنتفضة، العلم السوري والتونسي، والفلسطيني بالأخص.

التعلق بماهيات تراثية جامدة

التماهي مع هويات من ما وراء التاريخ كالطائفية، أو الإثنية، أو القبلية.. من الأغلبية المحافظة بدلًا من التماهي مع القيم التي فرضت نفسها على أرض الواقع من قبل الثوار، وهي مرتبة أعلى من الوجود تنظر إلى الهوية على أنها صيرورة مستقبلية، لا سلفية أو وطنية، في تكون مستمر.

يقول كثيرون إنهم سمعوا صوتهم، للمرة الأولى، حين هتفوا للحرية

لقد شعرنا بمعنى الحرية والعدالة والكرامة، واستشهد الناس في سبيلها لأن وجودنا كان مستعبدًا ومستغلًا ومهانًا. يقول كثيرون إنهم سمعوا صوتهم لأول مرة حين هتفوا للحرية، لأنهم قبل ذلك لم يكونوا ما يريدون بل ما أراد نظام مستغل ومجتمع منافق وخائف وزائف.

صدحت القلوب بالحق الذي تنطوي عليه، لأول مرة في 2011، وولد صوت هوية متوحدة مع ضميرها لن يستطيع أحد محوها، كشفت الكل، وإن لم تكشف هي عن كامل مفاتنها بعد. المستقبل لهذه الهوية بدلًا من الرجوع إلى السلف المقدس ومتلازمة عبادة الأجداد الشرقية، فكل نشاط سياسي أو اجتماعي هو تاريخ روحي بالضرورة، حسب تعريف العلوم الإنسانية الحديثة، وليس فقط فترة زمنية معينة هي المقدسة، كما يعتقد الرجعيون والجاحدون بثورات الروح البشرية التي لا تنقطع.

لذلك فلنجعل هويتنا "حرية وعدالة وكرامة إنسانية"، عوضًا عن "تحيا مصر"، أو "تحيا تونس"، أو "قائدنا للأبد سيدنا محمد"، أو "الأردن/ العراق.. أولًا" فهنا تتحول الثورة من ثورة إنسانية روحية إلى ثورة مشروطة بإثنية أو عقيدة طائفية مسبقة. وقد رأينا حدوث تلك الردة المعنوية في انتفاضات المغرب والمشرق العربي، حيث تم تحديد وقولبة إمكانات إبداع هوية نظام جديد، يتجاوز السابق كما فعلت الثورات الكبرى.

تناقض قيمي

هناك تناقض نظري وتاريخي، بين مفهومي العدالة الاجتماعية بمعناها الاشتراكي، ومفهوم الحرية بمعناها الليبيرالي. ولم تصل تجربتنا الحالية إلى حلّه بعد، بل يبدو أننا استهلكناهما وبتنا بحاجة إلى نظام عالمي جديد يقوم على اشتراكية الموارد مع حرية الفرد. التناقض أيضًا بين السلمية والعنف. مشكلة السلمية، كما رأينا في تونس ومصر والبحرين، أن الثورة تطلب من النظام تغيير النظام، المفارقة الكوميدية هنا ظاهرة لا تحتاج إلى شرح.

يجب أن تقتصر أسلحة الموجة الثورية الجديدة على الحجارة والألعاب النارية

أما الكفاح المسلح، كما في سوريا وليبيا، فرأينا أنها ثورات كانت ملهمة وقت سلميتها، لكنها بعد ذلك أصبحت رهينة إرادة من يسلحها من أقطاب الثورة المضادة الغنية، كأموال الخليج وأمريكا وأوروبا وإيران، لذلك أسلحة الموجة الثورية الجديدة يجب أن تقتصر على الحجارة والسيوف والخناجر والألعاب النارية والمولوتوف، بدلاً من أن تقومَ بحرب وكالة لصالح الطرف الذي سلّحك.

سجن النظام العالمي

شلت إمكانيةَ الثورة أغلالُ صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والقروض، والديون، والتقشف، وأموال السعودية وأمريكا وأوروبا، واتفاقية كامب ديفيد. كل تلك الرضوخات التي فرضها النظام القديم، بشقيه المحلي والعالمي، لتلك الإملاءات دجّنت الثورة وجعلتها تدور في أفق النيوليبيرالية الكولونيالية، من دون أن تشكل أي مصدر تهديد مباشر للنظام العالمي الساقط، أو حتى لـ"إسرائيل" أو "آل سعودية".

أدركت الجماهير الآن أن رأس النظام ليس العميل المحلي، بل النظام الرأسمالي العالمي بتوابعه المحلية التي هي شريك لهذا النظام العالمي الساقط. وإنك حتى لو تحولت إلى الاشتراكية أو الشيوعية فالنظام العالمي لن يدعك. ما حصل مؤخرًا في أثينا كان دليل آخر واضح على قمع الرأسمالية لإرادة الشعوب الحرة الديمقراطية.

عرفنا الآن أنه لا توجد حلول محلية لأزمة نظام عالمي فاسد، سيفرض هذا الحال على الشعوب الثائرة أن تتحد في الموجة القادمة، في صراع أممي ضد هيمنة الأقلية الرأسمالية المستغلة لأغلبية الشعوب الفقيرة. وهذا يحدث بالفعل الآن، ليس فقط في دول الربيع العربي، بل في البلدان المتقدمة "الحرة" التي ادعت أنظمتها، في البداية، أن كل ما كنا نريده نحن العرب في ثوراتنا هو أن نكون على شاكلتهم، فإذا بشعوبهم تثور عليهم، كما في "حركة احتلوا" التي استلهمت أسلوب ثوراتنا، فنادت بما نادينا من كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. أوكرانيا فقط هي التي نجحت في إسقاط حكومتها.

التعاون مع الفاشية

تُرك الإسلاميون يشاركون في بداية الثورة من أجل كثرة العدد، والتغلب على أجهزة الدولة، رغم المعرفة المسبقة بأنهم ضد مطالب الثورة الأساسية في دولة مدنية، ليست عسكرية ولا دينية. سرعان ما انقلبوا على رفاق الأمس والثورة التي استغلوها وركبوها للوصول إلى الحكم، وتحالفوا مع العسكر ومع أكثر التيارت الإسلامية رجعية، أي السلفيين، فقسموا بذلك الشعب إلى كفار وأنصار، وكمموا أفواه معارضيهم وعذبوهم. كل ذلك كان متوقعًا من رئيس سبق وأن قال في خطاباته "اليهود والنصارى أحفاد القردة والخنازير". والمفارقة الكبرى في كل ذلك أنهم ما زالوا يتكلمون باسم الثورة، رغم أنها لفظتهم في أكبر مظاهرة عرفتها مصر الحديثة في 30 حزيران/يونيو.

بعد حلول سيناريو الدولة الفاشية الدينية كإيران أو السودان، أو ما آلت إليه سوريا والعراق، رجعت نسبة كبيرة من النخب إلى حضن الدكتاتورية العسكرية مجددًا، لتلافي ذلك الكابوس الذي كان على وشك أن ينقلب، بعد أحداث موقعة الاتحادية، إلى حرب أهلية ما بين المدنيين والإسلاميين.